北奥三国物語

公式ホームページ <『九戸戦始末記 北斗英雄伝』改め>

早坂昇龍(ノボル)&蒼龍舎

|

|

サイドストーリー

各々個性が強いので、時折、筆者の夢の中に現れては、「オレのことはどうした?」と問い質します。

よって、各々の人となりを表わすような短中篇を書くことにしました。

☆☆☆盗賊の赤虎シリーズ☆☆☆

毘沙門党の首領である赤平虎一(通称:赤虎)を主人公とする物語です。

第1部 ※赤虎30代前半の事件

●「島の女─盗賊の赤虎が奥州平泉で鬼女と戦う話─」(平成24年9月12日より12月31日まで盛岡タイムス紙で連載しました。)

第2部 ※赤虎30代後半の事件

※「獄門峠─盗賊の赤虎が大猿退治に加勢する話─」 (近日公表予定)

第3部 ※赤虎40代半ば〜50代の事件

●「峡谷の怪物─盗賊の赤虎が鬼と戦う話─」 (平成23年5月22日〜24日、盛岡タイムス紙に掲載。)

●「無情の雨─盗賊の赤虎が地獄を訪れる話─」 (平成23年9月14日より11月30日まで盛岡タイムス紙にて連載。)

●「雪の降る朝に─盗賊の赤虎が最期を迎える話」(平成23年12月19日より平成24年1月6日まで盛岡タイムス紙にて連載。)

番外編

●「怖谷奇譚」(平成25年10月7日より12月30日まで盛岡タイムス紙に連載しました。)

NEW!!●「明治橋奇譚」(平成27年10月より12月まで盛岡タイムス紙に連載しました。)

★★★玉山大和シリーズ★★★

●「山吹の花が咲く頃」 平成23年6月21日より9月7日まで盛岡タイムス紙にて連載。

明治橋奇譚

「妖怪博士」井ノ川円了は、ある小学生の親から「明治橋に幽霊が出るから退治してほしい」との手紙を貰う。この解決のため、円了は森下林太郎と、またもや陸奥に出掛けることになりました。

そこで、円了は、盛岡・明治橋に出るの幽霊が「ブロッケン現象」であることを見抜く。

しかし、それだけではなく、必ず倒さねばならない「真怪」に出会った。

とどヶ埼沖で難破したロシア船に、独逸から森下林太郎に送られた品があった。

それは、かつて林太郎が独逸で遭遇した悪霊・「鎌男」の墓の土が入った壺だった。

その土と共に「鎌男」がこの日本に渡って来たのだ。

2人は、当地の識者・新渡戸仙岳と菊地男爵の手を借りて、悪霊退治に乗り出す。

盛岡の橋(上ノ橋)に幽霊が出る話が、明治時代の新聞に掲載されています。

これと、津志田の遊女・小時の幽霊伝説を結びつけるために、明治橋に設定し直しました。

「舟っこ流し」の由来にも関係しますので、地元の人が知っておくべき歴史だろうとは思います。

本作は「怖谷奇譚」の続編なので、前回の幽霊姉妹も登場します。

登場人物は、井ノ川(井上)円了、森下(森)林太郎、新渡戸仙岳、金田一京助、菊地武夫男爵、が実在の人。それと、独逸の悪霊の「鎌男」、幽霊姉妹の雪絵と朱莉になります。

獄門峠 ─盗賊の赤虎が大猿退治に加勢する話─

●「盗賊の赤虎」シリーズについて

赤平虎一(盗賊の赤虎)は、「九戸戦始末記 北斗英雄伝 第1巻」に登場した人物である。

赤虎は三戸伊勢屋の前で厨川五右衛門によって倒された盗賊の首領である。

同作では敵役として登場し、早々に命を落とすが、紅蜘蛛お連との関わりに於いて、赤虎は只の盗賊ではなく、独自の哲学を持つ者であることが知れて来る。このスピンオフ・シリーズは、「峡谷の怪物」に始まり「無情の雨」、「雪の降る朝に」、「島の女」と続き、本作が最終話となる。(他に番外編の「怖谷奇譚」がある。)

赤虎の年齢順に並べ替えると、①「島の女」(赤虎三十歳台)、②「獄門峠」(三十歳台後半)、③「峡谷の怪物」(四十台前半)、④「無情の雨」(四十台後半)、⑤「雪の降る朝に」(五十三歳)となる。

「赤虎シリーズ」の 総ての作品は、「今は昔」か「時は〜の頃」に、「1人の盗賊がいた」で始まる。

「今昔物語」や「宇治拾遺物語」などの説話文学の形式を踏襲するものである。

◆あらすじ◆

盗賊の赤虎が鹿角を訪れる。そこで侍たちに囲まれるが、人違いであったことがわかる。

その頃、鹿角では盗賊団による人攫い事件が多発しており、赤虎はその一味と間違われたのだ。

人攫い一味は、「猿(ましら)の三次」が率いており、その異名の通り、三次は猿の大群を自在に操る男であった。その猿の大群には、身の丈八尺を超える大猩々がいた。

赤虎は、大湯四郎左衛門に助勢を求められるが、「俺には関わりが無い話」と断る。

しかし、赤虎が好むと好まざるに関わらず、次第に事件に引きずり込まれていく。

猿の三次は、野猿峠を本拠とするが、その入り口には櫓が建てられており、その上には人の生首が並べられていた。

「これより先に立ち入れば地獄を見るぞ」という標(しるし)で、その櫓は地獄の門を模したものだったのだ。

赤虎には、島の女・利江との間に生まれた子(厳徹)がいたが、その子まで三次一味に攫われる。

そこで赤虎は、息子・厳徹を取り返すべく、利江と共に、「獄門峠」に乗り込んでいくのであった。

◆登場人物◆

●赤平虎一 (盗賊の赤虎)

盗賊団の毘沙門党を率いる首領。弟に窮奇郎と熊三、義妹に紅蜘蛛お連がいる。

戦乱の世において、赤虎は両親を侍に殺された。

弟たちを抱え、生きて行く為に、赤虎は子供の頃から盗みを働き、長じては同じような境遇にある浮浪児を集めて盗賊団を束ねるようになった。

赤虎が襲うのは専ら暴利を貪る商人や、民に圧政を布く侍たちで、奪い取った財物や食料を貧しい民に分かち与えたりもする。もちろん、「義賊」なる高尚な者ではなく、盗んだ財物で自らの人生を楽しむ一面もある。

●利江

「島の女」に登場した鬼女。赤虎の乗る船が難破し、流れ着いた島には、男を取って喰らう鬼女が棲んでいた。利江は赤虎と夫婦になるが、赤虎を食う事をせず、島の外に逃がした。赤虎は奥州平泉で、島の鬼女たちの襲撃に遭うが、利江の助けを得て、鬼女たちを撃退した(「島の女」)。

利江は息子の厳徹に、密かに父親の姿をみせてやるために奥州に来るが、自らの素性を隠している。厳徹が攫われたことで、赤虎に真実を打ち明ける。

●双龍兄弟(青龍・赤龍)

赤虎によって拾い育てられた戦災孤児である。

「九戸戦始末記 北斗英雄伝 第1巻」では、伊勢屋の前で、赤虎と共に命を落とす。

●大湯四郎左衛門

大湯鹿倉館の主。実在の人物で、初めは三戸南部氏と共闘し、出羽の侍と戦ったが、後に袂を分かち、九戸戦の際には九戸政実の許に参じる。

「大湯四郎左衛門の猿退治」は鹿角地方に伝わる伝説のひとつである。

●大湯五平衛

四郎左衛門の兄(実在)。後の九戸戦の際には、南部信直の側に付いた。

怖谷奇譚

夢で見た内容のままですので、執筆期間は2日です。

盛岡タイムス紙にて、平成25年10月7日から月・水・金の隔日掲載で連載されています。

哲学者・井ノ川円了の許に、年若い友人の森下林太郎が訪れる。

森下の友人が陸奥で行方不明となったので、一緒に探しに行こうと言うのだ。

その友人が訪れたのは「怖谷」で、魑魅魍魎が現れるという伝説の地である。

そうなれば、「妖怪博士」たる井ノ川の出番である。

2人は陸奥を訪れ、怖谷に入ります。

そこは人知を超えた超自然の領域でした。

井ノ川円了のモデルは、哲学者・井上円了。

森下林太郎のモデルは、医師・森林太郎(後の鴎外)。

怖谷は拙著「無情の雨」で、盗賊の赤虎と巫女の柊女が、地獄の蓋を閉じるために奮闘した霊場です。

このため、正確には、この物語は赤虎シリーズの番外編となります。

赤虎シリーズに共通するテーマは魂の救済です。

魂はどこで生まれ、どこに行くのか。

人はどのように生き、どのように死ぬべきか。

登場人物たちは、思い思いに悩みつつも、道を切り開いて行きます。

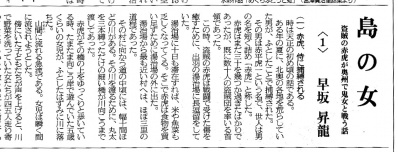

島の女 ─盗賊の赤虎が奥州平泉で鬼女と戦う話─

本作は、赤虎3部作の第1部にあたり、赤虎が30代半ばに起きたある事件を題材とするものです。

本作は「今昔物語」巻第三十一第十二「鎮西の人、度羅の島に至りし語」を中心に、複数の説話を合わせ翻案したものです。「度羅の島」は、今の済州島を指すとみなされていますが、本作では、あくまで未発見の島を想定しています。

赤虎はふとした出来事により、侍に捕縛されてしまいますが、奴隷として使役されるようになった安宅船が難破したことで、ある島に流れ着きます。島には人が住んでいましたが、いずれも女人ばかりです。

そこで・・・。

前半で、赤虎が漕手として使役される場面では、映画「ベン・ハー」のガレー船のイメージを思い浮かべると、いっそう楽しめると思います。

実際のところ、赤虎は侍大将の杉原辰之丞の命を救ったり、また逆に助けられたりすることで、「わしの息子に」と所望されるようになりますが、このエピソードは「ベン・ハー」に敬意を表して追加したエピソードとなっています。

連載終了後、ダイジェストを掲載します。

盛岡タイムス紙 平成24年9月11日掲載告知

雪の降る朝に ─盗賊の赤虎が最期を迎える話─

怖谷の死闘から5年後となる天正19年1月に、三戸の伊勢屋の前で、赤虎と厨川五右衛門が戦うところを、赤虎の側から描いています。

戦災孤児であった赤虎は、戦国を生き抜くために盗賊団を率いますが、その心根は悪人ではありませんでした。七海母子との出会いが、赤虎を変え、遂に浄土に迎えられることになります。

雪の降る朝に —盗賊の赤虎が最期を迎える話— <ダイジェスト>

天正十九年の一月。毘沙門党の首領である赤平虎一(赤虎)の許に、末弟の熊三が殺されたという報せが届く。

粗忽者で度々規律を乱す熊三ではあるが、やはり赤虎にとっては血を分けた弟である。

赤虎はことの次第を確かめるために、三戸の伊勢屋に向かった。

早朝、赤虎が伊勢屋の門を叩くと、弟を殺したという猟師・厨川五右衛門(疾風)が現れる。

赤虎が疾風を問い質す間も無く、手下たちと猟師の間で戦闘が始まった。

猟師が携えていたのは小刀一本と出刃包丁だけである。しかしその猟師は恐ろしい程の腕の持ち主で、手下たちが次々と倒された。

五年前に怖谷に同行し、赤虎が我が子のように可愛がって来た赤龍青龍兄弟が殺されるに及び、ついに赤虎も決闘に加わった。

首領との戦いが始まると、伊勢屋の二階から猟師に向け、大刀が投じられる。それを受け止めた猟師の左手には、かつて怖谷で赤虎が生贄の女子(お藤)に付けたのと同じ「夲(とう)」という文字があった。

輪廻転生は時を選ばぬ。お藤が転生するのは、その死より後に生まれた者とは限らない。

赤虎は、その猟師がお藤の生まれ替わりであることを確信する。

赤虎は猟師にその事実を知らしめ、自分を倒すことが出来た時は、前世の父母に会いに行けと告げる。

猟師がいかに武術に秀出ていても、歴戦の強兵である赤虎には劣る。赤虎は猟師を追い詰め、鉄棒を振り下ろす。

その一撃を猟師がかろうじてかわすと、鉄棒は井戸の柱を倒し屋根を落とした。

赤虎は鉄棒を引き抜こうとするが、どうした訳かまったく抜けようとしない。

赤虎が脇に落ちていた木札に目を留めると、そこには「玉乃井」という名が記されていた。

怖谷で、お藤と共に生贄としたもう一人の女子の名が「お玉」である。

ここに至り、赤虎は己の宿命を悟った。

かつて己が女子たちに与えた付けを払う時が来たのだ。

赤虎は両手を左右に広げ、猟師が突き出して来る刀の刃を正面から受けた。

赤虎が我に帰ってみると、自身は暗闇の中に独りで立っていた。

ここが地獄であることを、赤虎は怖谷の経験から十分に知っていた。

かつて、赤虎は最愛の女子である七海を救うために、己一人が地獄に落ちることを選んだのであった。

その時、赤虎の左手の中に滑り込んでくる小さな手があった。

「雪・・・」

雪は七海の子である。

間を置かず右腕に別の腕が絡み付く。

「虎一さま。わたしはこの先ずうっと、虎一さまのお世話をしてあげても良いぞ」

横を向くと、そこには七海が寄り添っていた。

赤虎はその母子と手に手を取って、三途の川を渡った。

江刺家大滝の庵では、巫女の柊女が瞑想をしていた。柊女はかつて地獄の穴を塞ぐため怖谷に同行した、あの赤虎が死んだことを悟った。柊女は赤虎が地獄に留まらず三途の川を渡ったことに安堵する。

しかし、柊女の胸には、この後狂人秀吉によってもたらされるであろう災禍の予感が、黒雲のように渦巻いていた。

無情の雨─盗賊の赤虎が地獄を訪れる話

盛岡タイムス掲載紙面 冒頭

一人の男が馬で陸奥道を北に向かっていた。男は赤平虎一という名で、通称を赤虎と言う。赤虎は北奥を縄張りとする盗賊である。

赤虎は急に降り出した豪雨を避けるため、道を逸れ、古びた宿屋に入った。

赤虎がうたた寝から醒めると、外で太鼓の音がしていた。二回の窓を開け、外を眺めると、遠くで踊りを踊る一団があった。

踊りの中にいた一人の娘が赤虎に気づき、窓の下まで近付くと、「一緒に踊りませぬか」と誘う。

その娘は赤虎がかつて愛した女子・七海に面影が少し似ていた。

赤虎は階下に降り、娘の方に行こうとすると、店の主人が赤虎を引き止める。

「なりませぬ。あれは山に住む魔性の者たちにござります」

娘の誘いに心を動かしたとなると、魔物たちに取り憑かれる。店主は赤虎を逃がし、「この先の橋を渡れ」と言った。

赤虎は暗い道を走り、店主に言われた場所に辿り着いた。

吊り橋を渡ろうとすると、葉氏の向こう側に、死んだ筈の七海が立ち、赤虎を制止した。

赤虎が足を止めると、すぐ前は深い崖で、寸での所で落ちずに済んだ。

「あの親爺。魔物とぐるになり俺をたばかろうとしたのか」

赤虎は夜道を先に進み、谷の向こう側に渡った。

赤虎が闇の中を進むと、二十軒ほどの集落があった。入り口から順に戸板を叩くが、しかしどの家にも人気はない。赤虎は村の中程にある飯屋を見つけ、そこに入った。

この家にも人はいない。

徳利の酒を飲んでいると、奥で人の気配がした。赤虎が納戸の扉を引き開けると、年の頃十三四歳の小女が隠れていた。

小女の話では、夕方、この店に死んだ筈の主人の息子が現れた。これが実は子どもに化けた地獄の餓鬼で、店主を食い殺した。恐ろしくて、自分のみ納戸に隠れていたのだと言う。

赤虎はその小女と一緒に、村の中央にある熊野権現に向かった。

神社の境内には、村人が百数十人も集まっていた。中央には祭壇があり、大きな火が焚かれていた。その火の前に一人の女が背中を向けて座っている。

その女は柊女という名で、日頃は江刺家大滝に棲む高名な巫女であった。

柊女は今の異常を予知し、三日前からこの村に来て赤虎を待っていたのだ、と言う。

今、地獄の蓋が開き、この世と地獄が繋がろうとしている。誰かが蓋を閉めに行かねばならないが、それは「恐れを知らぬ男」の務めである。

柊女は赤虎こそが、その「恐れを知らぬ男」に他ならぬと断言する。

赤虎はその命を一度は断るが、蓋を閉じる儀式の直後、死者に会うことが出来るという話を聞き、遠征隊を率いることにした。

その目的地は奥州最果ての地、怖谷である。

遠征隊に参加するのは、赤虎と柊女、山伏の清雲(しょううん)と頑慶(がんけい)。儀式を支える巫女として、お玉とお藤の姉妹。道具を運ぶ人足十二人に、周辺の村々から集められた若い女が十八人で、ここまでで三十六人である。これに、紅蜘蛛お蓮を含む毘沙門党の盗賊十四人が加わり、総勢五十人に達する。

二日目の朝。この日は深い霧が立ち込め、十間先をも見通せぬ有りさまであった。

遠征隊一行が霧の中を進むと、何やら四方八方に人の気配がある。

道の両脇には木立が並んでいる筈である。しかし、その木立の間には霧が充満し、その中を無数の人影が蠢いていた。

人影は程なく結集し、左右に立つ霧の壁に凝集した。左右の双壁に浮かんだのは、無数の人の顔である。

亡者の顔が、霧の中から浮かび上がっては消え、再び浮かび上がる。霧の中には、恐ろしい程の数多の顔が潜んでいたのだった。

柊女の指示で、一行はひたすら前に進む。最後尾には赤虎が立ち、追いすがる亡霊を牽制した。亡者の姿はひとつに集まり、禿頭の坊主の頭に変じた。

赤虎はその亡者に、「己を救えるのは己のみだ。地獄を抜け出すには生前の執念を捨て、己自身を許し、解放せよ」と説く。

三日目。姉妹の姉のお玉が遠征隊を抜け落ちた。前日、亡者に囲まれたせいで、恐れをなし、人足の一人と手に手を取って逃げようとしたのだった。

儀式には姉妹二人が必要であるため、赤虎はお蓮と共に、お玉の追跡を開始した。

二人は西に馬を駆ると、一刻半ほどで馬車を発見出来た。

馬車に人気が無かったので、近くの木立を捜索すると、そこには老婆一人と子ども二人が背中を向け、地面に腰を下ろしていた。

三人は羅刹女と餓鬼で、人足の男の体を食い漁っていたのだ。

赤虎とお蓮は、鬼婆と餓鬼を斬り殺し、近くで震えていたお玉を連れ、遠征隊に戻った。

その日の夜。一行はこの地の村長(むらおさ)の家に立ち寄った。道の先々に報せが届いており、どの村でも、遠征隊を迎え入れる仕度が出来ていた。

赤虎の前にお藤が現れ、姉を救ってくれた礼を述べた後、姉妹の身の上話を始めた。

お玉とお藤の姉妹は、家族の暮らしを助けるために売られる寸前であった。巫女の柊女が訪れ、山五つと替わりに、この姉妹に対し、この世を救うための儀式に加われと申し出た。これに応じ、双子の姉妹はこの一行に加わったのであった。

四日目の昼。遠征隊は御灯明(みあかし)村に差し掛かった。村の中央の小山には神社があり、その周囲に数多くの人々が集まっていた。赤虎とお蓮が見守る前で、その神社に「御柱さま」と呼ばれる巨大な男が輿に乗せられて運ばれた。

その男はこの世の苦難を吸い取り、自らは人身御供となり火に焼かれる役目を担う男であった。

五日目。遠征隊は両山の狭間に達した。両山とは二つの山が並び立つ地で、この地を抜けるには、その山々の間を抜ける谷の道を通る他に術は無い。

谷には危険な気配が充満していたが、その予感どおり、斜面を地獄の鬼たちが駆け下りて来た。

一行を襲ったのは、全身が真赤な色の牛頭鬼二匹と、真っ青な色の馬頭鬼二匹であった。屈強な鬼たちの攻めに、赤虎配下の盗賊たちは苦戦した。

しかし、赤虎は、その場を逃れようとしたお玉のおかげで、鬼の弱点を発見する。

赤虎の指示で女たちが着物を脱ぐと、鬼たちはたちまち欲情し力を失った。

すかさず赤虎はその鬼たちを斬り殺した。

六日目。一行は海岸沿いの道を進み、昼過ぎまで平坦な道が続いた。

漸く奥州最北の山々に近付くと、山の上から声が響いた。

声の主は猿(ましら)の三次で、十二年前に赤虎によって打倒された盗賊団の頭である。

赤虎は三次に向かい、「現れたのがぬしで良かった。ぬしは所詮は人で、鬼ではない」と笑い、瞬く間に敵を壊滅させた。

その日の夕刻に、遠征隊は怖谷に到着した。空には黒雲が渦を巻き、その奥で時折稲光が走っていた。

まず最初に、一行は谷を流れる川の傍に、四棟の小屋を組み立てた。

この夜は、積んできた酒樽を全部開け、旅の終わりを示す宴が開かれた。

儀式を行うための祭壇の構築に丸二日を要し、旅に出てから八日目の朝となった。

祭壇の構造は可動式の門と祈祷台であった。巫女の柊女は、その門柱ひとつ一つに、双子の姉妹であるお玉とお藤を縛り付けさせた。

この時、谷の上を黒雲が覆い、赤虎一行の周囲を霧が囲んだ。

柊女は赤虎に剣を差し出し、「お玉の首を刎ねよ」と命じる。

赤虎は罪無き女子の命を奪うことを嫌い、柊女に抗う。しかし、この世と地獄が完全に繋がってしまう刻限が近付いたため、渋々、姉の首を切り落とした。

お玉の死が引き金となり、地獄を逃れ出ていた幾万もの亡者や鬼たちが、一斉に怖谷に集まり、地獄の門を潜った。

柊女は最後の鬼が中に入ったのを見届けると、赤虎に「お藤の首を落せ」と命じる。

双子の姉妹の一人は門を開けるため、もう一人は門を閉めるための人身御供であった。

赤虎がお藤の殺害を断ると、お藤が口を開き、「地獄の門を閉じるため、わたしの首を切って下さい」と乞う。

赤虎はお藤の願いを聞き入れ、その首を一刀で切り落とした。

お藤の死と共に地獄の門が閉まり始めるが、口がすっかり閉じるまでに半時の猶予があった。

毘沙門党の盗賊や人足、女たちが挙って門を潜り、三途の川に沈む宝物を拾いに行った。

赤虎の目的は、生と死の狭間にいる己の思い人・七海と会うことである。手下たちとは別の理由で、赤虎もまたこの門を潜る。

穴に入った赤虎を待ち受けていたのは、漆黒の闇である。

この闇の中で、赤虎はひたすら七海に会うことを念じた。

「七海。俺だ。虎一がここに参ったぞ。姿を見せてくれ」

この願いが通じ、周囲が明るくなり、七海が現れた。

七海は死してもなお、自らが死んだことを悟ることなく、子のことを案じ、冥界の狭間で迷っていた。

赤虎はその七海に向かい三度嘘を吐き、三途の川を渡らせた。

かつて柊女は、地獄の釜の蓋を閉じるのは「恐れを知らぬ男」だと言ったが、この時、赤虎はそれが「この世を救うために、自らが独り地獄に墜ちることを恐れぬ者」という意味であることを知った。

地獄の門がまさに閉じられようとした時、あの世とこの世の双方で雨が降り始めた。

赤虎の心中を表わすような雨は、瞬く間に洪水となり、中にいた手下たちの幾人かを押し流した。

帰路、赤虎は一行と離れ己一人で旅を続けた。浜に石で供養塔を積み、その前に花を手向けようとしたが、赤虎はその手を止めた。

「秋の間だけの短い命だ。無碍に折り取る事も無かろう。限りある命を存分に楽しむが良い」

赤虎は馬に跨りその場を去ろうとする。

馬上から遠く草叢を見渡すと、その原っぱには、何千本もの女郎花が咲いていた。 (了)

山吹の花が咲く頃

物語は天正十六年頃の話で、「九戸戦始末記 北斗英雄伝」のプロローグとなる部分もあります。

斯波の滅亡と、九戸政実・南部信直の間の緊張の高まりを背景とし、奥州の豪傑である玉山大和が歴史の舞台からなぜ消えたかを描く内容となっています。

(ご感想のメールを沢山いただき、大変有難うございました。)

戦国末期の奥州。

盛夏の深緑の中、男二人が馬で峠道を登っていた。年長の方は岩手郡の郷士である玉山大和で、もう一人はその義理の甥となる日戸佐助であった。

峠道の頂に差し掛かった時、二人の前に十数人の斯波侍がばらばらと現れた。

「玉山大和だな。待っていたぞ。さて、これから我らに同行して貰おうか」

大和は敵勢を睨んだまま、隣の甥に小声で言葉を掛けた。

「佐助。ぬしは先に逃れよ。しばらく俺がこ奴らを食い止めて置く」

若者はすぐさま馬を返し、馬の尻に鞭を入れた。

崖っぷちに立つ大和を囲む輪がゆっくりと狭められ、敵の槍先が近づいた。この時、大和の跨る馬が、目前に並ぶ槍に興奮し、両前足を高く上げ立ち上がった。

大和は姿勢を立て直そうとしたが、しかし、大和の右足は大きく腫れており、いざ踏ん張ろうとしても殆ど力が入らなかった。

大和の体は大きく後方に投げ出され、谷底の川にドボンと落ちた。

長い間気を失っていた大和が眼を開けると、老人と孫娘の二人に介抱されていた。

大和は右腕、左脚と肋骨二本が折れ、顔の半分が潰れていて身動きひとつ出来ない状態である。

大和がいたのは牡鹿谷で、そこは地震による崖崩れのため外界とは隔てられたところだった。

老人は仁左衛門、孫娘はサチと言う。仁左衛門は、顎が折れ口が利けぬ大和のことを「田無権兵衛」を名付けた。

大和はようやく立ち上がれるようになると、谷の上に上がる道普請を始め、これは翌年の春に完成した。

谷を出ようとする大和に対し、仁左衛門は「側女でも端女でも構わぬから、わしの死後はサチの面倒を見てくれ」と乞う。

妻子を持つ大和は、明確な返答を避けたが、「一年後、山吹の黄色い花が咲く頃に、必ずこの谷に帰って来る」と告げる。

口が利けず足の不自由な大和は、やっとの思いで玉山館の前に辿り着いたが、誰一人として己に気づかない。

前の年に、大和は斯波の手によって殺されたものと見なされ、館と妻は弟の重光によって引き継がれていたのだ。

元の妻の八重は、門前で倒れた大和を中に引き入れ介抱するように命じた。

作業小屋に入れられた大和は、立ち上がれるようになると、そのまま下働きとして館で暮らすようになる。

秋に玉山館に医師の朴木朔五郎が現れた。

朔五郎は権兵衛(大和)の顎骨を入れ直したので、権兵衛(大和)は口が利けるようになった。

大和は素性を語らず、田無権兵衛として、息子の小次郎に剣術の指南をする。その後ろ姿を見るうち、八重はその男がかつての夫にそっくりであることに気がついた。

岩手郡と紫波郡の境で戦が起こり、権兵衛(大和)の息子・小次郎と弟・重光が出陣した。

二人は見前館に入ったが、岩崎館から転戦してきた斯波の手勢に包囲される。

たまたま館の外にいた日戸佐助は、すぐさま玉山館まで急を報せに戻る。

佐助は権兵衛が出陣の仕度をするさまを見て、それが玉山大和であることを悟り、大和の前に跪いた。

八重は権兵衛が夫であることに気づき、夫の鎧を与える。

権兵衛と佐助が奥州道に出ると、背後から九戸政実の軍勢が追い着いた。

政実は南部信直が斯波の本拠地である高水寺城を襲うことを見越し、岩手侍を援護しつつ、信直を牽制するために出陣してきたのだった。

見前館の近くで、九戸政実は権兵衛に「わしに助力してくれと口で乞え」と質し、権兵衛はそれに応じる。

政実はその言葉ひとつと引き換えに、見前館の救出に向かった。

斯波詮元が岩崎攻めに向かっていたため、高水寺城は空城同然であった。

その空城を南部信直が攻め、一日の内に高水寺城は落城した。

九戸政実は見前館を救った後、高水寺城の前に行き、城郭の上に立つ南部信直と北信愛の二人を睨みつけた後、宮野(二戸)に帰った。

敵の本拠地を奪ったとはいえ、斯波勢はいまだ強力で、いずれ高水寺城を奪還しに来る筈である。また、斯波は宗門を手厚く扱っていたので、門徒衆の抵抗も見込まれる。

南部信直は、岩手侍の代表として、玉山館の名代である小次郎に対し、残党・一揆勢力の掃討を命じた。

小次郎と重光は、侍だけでなく民の討伐に当たらねばならぬことに苦慮する。

その時、二人の前に田無権兵衛が現れ、己がその任を担うことを宣言した。

数ヶ月が過ぎ、紫波郡の一揆の平定がようやく終わった。権兵衛は郡内を降伏と融和を説いて回ったが、しかし従わぬ民の首を百人以上も切った。

総てが終わった後、権兵衛は玉山館の八重の許を訪れた。

権兵衛は斯波の民を殺した責を自らが負い、この地を去ることを告げた。

この時、八重はかつての夫が、息子小次郎に一切の禍根を残さぬよう、田無権平衛であり続けようとしていることを知る。

権兵衛が玉山館を去った十日後、牡鹿谷ではサチが崖を見ていた。

崖の壁面には、もはや初夏だというのに、黄色い山吹の花が咲き乱れていたのだ。

返り咲いた山吹の咲く、崖の上からするすると縄梯子が降りてきた。

サチが見上げると、はるか上に見える顔は、サチがずっと待っていた、田無権平衛その人であった。

峡谷の怪物 ─盗賊の赤虎が鬼と戦う話─ ※盛岡タイムス 平成23年5月22日〜24日掲載

※画像は掲載紙面の一部。

時は天正も半ばを過ぎた頃の話である。

既に薄暗くなった山道を、壮年の男と女児の二人が急いでいた。

男は背丈六尺を超え、極めてがっしりとした体躯をしていた。かたや女児は五六歳見当のまだ幼い子である。

元々二人は、この日の午後には次の宿場に着いている筈であった。

しかし、道の半ばも行かぬうちに、馬が突然斃れそのまま死んでしまった。このため、日が落ちようとする時刻になっても、まだ手前の峠を越せずにいた。

仕方なく、男は女児の手を引き、徒歩で山道を歩いていたのである。

「さぞ疲れたであろうな。もはや少しも歩けぬ程くたびれ果てたなら、俺が負ぶってやろう」

男が口を向けても、しかし女児は首を横に振り、黙って歩き続けている。

男の名は赤平虎一、通称を「赤虎」と言う、奥州北部を地盤とする盗賊である。

赤虎が連れているこの女児は、自身の子ではなく、赤虎が寺泊港に逗留していた時、懇意となった女の連れ子であった。

なぜ他人の子を連れ歩いていたのか。その次第は概ね次の通りである。

赤虎は出羽から京に向かう船に乗ったのだが、佐渡に差し掛かった頃、ふとした弾みで船から落ちた。船の真下にはたまたま大鰐が居り、赤虎はその鰐の鰭で右大腿を擦られ傷を負った。

このため、赤虎一人がそこで船を下り、寺泊港に留まることになった。

赤虎が受けた傷は思いの外深手だったので、赤虎がひとまず歩けるようになるまでには、凡そ三ヶ月を要した。

赤虎が寺泊に逗留していた時、その身の回りの世話をしていたのは、七海(ななみ)という女である。七海は齢二十五で、その一年前に夫と二人で越後国まで働きに来たのだが、着いて間もなくのこと、夫はふとした病が元で命を落としてしまった。しかし、七海は夫の死後も寺泊に留まり、下働きなどをしながら己の娘を育てていた。

海で傷を負った赤虎は、佐渡の地頭の計らいで寺泊に身を寄せることになったが、その時この女が主に命じられ、赤虎の世話をするようになったのである。

その七海も、赤虎が漸く歩けるようになった頃、風邪が元で、僅か数日であっけなく息絶えてしまった。

赤虎は、臨終間近の七海に、「この子が生まれ育った山奥の村に、己の娘を連れ帰ってください」と乞われた。

赤虎はそれを了承し、越後を発し出羽山中の村に向かうべく、二人で旅を続けていたのであった。

この日は寺泊を出てから七日目であった。

あと僅か一日という所まで来て居り、当初はその日の午後に着く筈であった宿場が、この街道の最後の宿であった。

目的の村は、それから脇道に入り、山を三つ越えた所にある。

この先は峠道で、子どもの足では無理である。従って、いずれか適当な場所を見つけ夜を過ごす必要がある。

五歳の子に野宿は酷である。またそれ以前に、山中には狼や山犬が徘徊していた。

「せめて今宵ひと晩を過ごす人家が、この近くにないものか」

しかし山道の途中なので、人家は見当たらない。

適当な山陰に野宿の場所を探そうと思い始めていた頃、道の先に門構えが見えて来た。

「これは助かった。あの家に行き、納屋の一角でも借りることにしよう」

赤虎は子の手を引き、その家に向かうことにした。

前に立って見ると、門の間口は三間近くもある。半ば開いた扉を押し開けると、縦横二十間にも及ぶ広い中庭がある。その奥に見える屋敷は、こんな山里には似つかわしくないような大きな屋敷である。

二人は薄暗がりの中、庭の中に歩み入った。中程まで入ってみると、母屋の前に何やら黒い塊が転がっているのが赤虎の目に入った。

「あれは人ではないか」

赤虎は女児をその場に留め、己独りでその塊のような人に近寄った。

傍まで近付いて見ると、果たしてそれは老爺である。

「おい。生きているのか、爺さま」

赤虎が老爺の肩を揺すると、老爺は微かに「うう」と呻き声を上げた。

老爺は確かに生きていた。

赤虎は庭の隅にあった井戸で水を汲み、老爺の所まで運ぶ。

赤虎は老爺を抱き起こすと、懐から手拭を出し、これを水に浸した上で顔をぬぐってやった。

「しっかりしろ。爺さま」

ここで老爺がようやく眼を開く。

「鬼にやられただ」

「なに。鬼だと」。

老爺はようやく気を取り直し、事の次第を話し出した。

事が起こったのはこの日の昼である。

山向こうから一人の女がこの家を尋ねて来た。しかし、元々顔見知りである筈のその女の様子がおかしい。

「一体どうしたのか」と質(ただ)すと、女は「体の具合が悪いのだ」と答える。

そこで、老爺はひとまずこの家の主人に伺いを立てた。主人は、「では、暫しその女を離屋(はなれ)で休ませろ。もし起きられるようなら粥でも食べさせるが良い」と答えた。

日頃は狭量で吝嗇家の主人であるのに、これは珍しい振舞いである。おそらく、その女は鄙にも稀な美人だったから、この主人には少なからず下心があったのだろう。

未の刻になり、離屋まで下女に食べ物を届けさせたが、その下女が戻ってこない。

そこで、その老爺は自分の妻に離屋を見にやらせた。しかし、やはりこれも戻って来ない。

不審に思い、老爺が離屋を見に行くと、中には妻が一人で座っていた。

老爺は「おい。山向こうから来た女人はどこへ行った?それと、我が家の下女はどうしたのだ?」と尋ねた。

声に応じ振り返った妻を見ると、いつもと変わらぬ妻のようではあるが、しかしどことなく薄気味悪い顔つきである。

「何か用事があるとかで、二人して出て行きました」

その声は、腹の底にずしっと響くような、おぞましい声色であった。

「そんなことがあるものか。一体どこに行ったと申すのか」

老爺を見上げる婆をもう一度見ると、確かに妻の顔をしているが、自分の知る妻とは同じ人ではないような気がする。

胸がざわざわしたので、老爺は一旦その離屋を去り、母屋にいた主人とその息子に報告に行った。

「どうもおかしな按配です。すぐ見に来てくだされ」

老爺は主人と息子を伴い、刀槍を携えて、離屋に向かう。

老爺の妻は、やはりその部屋の中央に座っていた。

最初に主人が婆に声を掛けた。

「菊乃。ここで何かあったのか?」

「いえ。何もござりませぬ。二人が外へ出て行ったので、私はここで留守居をしているところです」

その様子が、やはり日頃の婆ではない。

婆の全身から何とも言えぬ禍々しさが滲み出ている。

家の主も同じように感じたらしく、徐に刀を抜き老婆に向けた。

「お前は何者だ!よもや人ではあるまい。太一郎、この部屋の中を調べよ」

太一郎はこの家の跡取り息子である。

その息子が油断無く女に槍を向けながら、離屋の中を調べ始めた。

すると、部屋の端に立ててあった屏風の陰には、手や足、頭などが散らばっている。

これらは行方が分らなかった老爺の妻と下女の肉片であった。

最初の女は、この家の女二人を食った後で、婆の姿に化けていたのだ。

主人は大声で老婆を一喝した。

「お前は鬼であろう!」

すかさず主人は槍で婆を突き殺そうとしたが、婆は跳び退って難なくそれをかわした。

「わははは」

哄笑する女の体がみりみりと大きくなり、その背丈は常人の二倍の高さまで伸びた。

まさしく女は鬼であった。

主人とその息子は、その鬼に向かい各々の武器を向ける。

「こ奴は人を食っては、その者に化ける鬼女だ」

口が耳元まで裂けた女の顔は、身の毛もよだつほど怖ろしいが、しかし、その胸には乳房らしき隆起があった。

主人と跡取り息子は、槍を揃えて鬼女の胸に突き出す。

鬼女は素手で槍を叩き、刃先を交わしつつも、鷲爪で掴み掛かろうとする。十合ばかりそんな争いが続いた後、鬼女は急に飛び上がり、天井を突き破ってどこかに去ったのだった。

これがこの日の午後に、ここで起こったことであった。

「あのような鬼がこの世におるとは・・・」

老爺が深いため息を吐いた。

虎一は老爺の手当てをしながら尋ねる。

「それで、ぬしがここで倒れていたということは・・・」

先程の話には続きがあった。

老爺によると、夕方になってからその鬼女が再び現れ、家人全員を殺したのだと言う。二度目に来た時には、鬼はこの家の奥方様の姿に化けていたのだった。老爺が重傷を得たのは、二度目に鬼が暴れた時のことである。

「まだ近くに居るやも知れませぬ。あ奴は山々を越え行き来していることでしょうから」

「俺とこの子は、山を三つ越えたその村に行くところだ。この子が生まれた村がそこだと聞いているのだ」

「おやめなされ。あんな鬼にかかっては、その村はおそらく全滅していることでしょう。あの鬼を倒すには、三十人、五十人の武士で囲まねば」

この時、屋敷の外で物音が聞こえた。

周囲を囲む土塀の外で、何かがばさばさと音を立て走り回っている。

狼や山犬といった四本足の足音ではなく、二本足の立てる音である。

「やはりまだ近くにいたか」

赤虎は、手招きをして女児を近くに呼び寄せると、腰の刀を抜き身構える。

「雪。俺の後ろに隠れているのだぞ」

「うん」

赤虎の背後には穀物倉がある。赤虎は倉の庇の下に女児を座らせ、自らは門に向かって刀を構えた。

土塀の外では、暫らくの間、鬼の走る足音が聞こえていたが、鬼が中に侵入することもなく、何時しか音が途絶えた。

「何処かへ消えたか」

小半刻が経ち、赤虎は刀を鞘に収めたが、しかし、依然、油断無く身構えたままでいた。

この時、突如として頭上で咆哮が轟いた。

「うがあっ」

「うっ。屋根か!」

赤虎が穀物倉を見上げると、牛とも蟷螂(とうろう)ともつかぬ巨大な鬼が、屋根から下を見下ろしていた。

それは、背の高さが人の三倍にも達そうかという巨大な鬼であった。

鬼はその大きな体を躍らせ、軽々と地面に下り立った。

鬼が目前に下りたので、赤虎は二歩退き、腰の刀を抜いた。

「うぬ。とおりゃ!」

赤虎は間髪入れず斬り掛かったが、鬼は身を翻し、難なくこれを避ける。

赤虎が正面から見据えると、鬼の頭はまさに牛で、眼窩から半ば飛び出た眼の玉は、大人の掌の大きさもある。鬼の手足は異様に長く、節々が太いため、蟷螂にも似た手足をしていた。

鬼は赤虎に対峙すると、ゆっくりと口を開いた。

「けええん」

先程までとは異なる叫び方である。強いて言えば、これは鉄の棒を叩き合わせたときの音に近かった。

この声は周囲にうわんうわんと響き、赤虎の耳を突き刺した。

頭が割れそうな音に、赤虎が一瞬怯むと、鬼はいきなり跳躍し、赤虎の頭上を飛び越えた。

鬼は穀物倉の前に降り立ち、前にいた女児の襟首を右手で引っ掴む。

「そうはさせるか」

赤虎は振り向きざまに、鬼の肩口に斬り付ける。

鬼は身を反らせ、刀身を避けようとしたが、際どい所で避け切れず、刃先が左の二の腕を捉えた。

「ぼとり」と音を立て、腕の先が地面に落ちた。

「ぐわあ」

鬼はひと声叫ぶと、片手で女児を掴まえたまま、闇の中に走り去った。

「待て!」

赤虎は鬼を追い駆けようとしたが、鬼は凄まじいほどの身のこなしで遠くに消えた。

ここで赤虎が振り返り、老爺の方はと見ると、老爺は蔵の壁際に倒れていた。

老爺に近寄ると、爺は首が爪で掻き切られ、既に息絶えていた。

翌朝。ひと晩をこの家で過ごした赤虎が、門を出た直後、遥か道の遠くから数騎が近付いて来るのが見えた。

「虎兄!」

最初に声を掛けて来た女は、赤虎が拾い育てて義妹としたお蓮である。

「兄者!」

お蓮の隣には、色白で総髪の男がいる。これは赤虎の実弟で名を窮奇郎と言った。

二人に付き従っている他の三人も、日頃からよく知る手下共である。皆、赤虎が率いる盗賊団の仲間であった。

「蓮。窮奇郎。俺の後を付いて来たのか」

「はは。京より寺泊まで戻って来たのだが、兄者は既に出立した後だった。家の者に残した言伝を聞き、直ちに追い駆けたのだ」

「他の者はどうした?」

「先に米沢に行かせてある。京より運んだ荷物があったからな。折り返し、明日明日にも迎えの者どもを連れこちらに来るだろう」

「うむ」

「兄者。そんなに急いで何処へ行こうとしているのだ?」

「子ども一人が鬼に攫(さら)われた故、今から取り返しに行くのだ」

「鬼だと。これはまた奇体なことを言う。この世にそんなものが居るものか」

「俺はこの目で見たのだ。窮奇郎。この中の様子を見よ」

一同は再び門の中に入った。

すると、中庭の隅には、屍の残骸が七つ置かれていた。屍の上に被せてあった筵を取ると、一つとして五体揃った死体は無い。

その傍らには、鉤爪の付いた大きな腕が落ちていた。腕は命を持っているかのように、びくんびくんと動いた。

「うっ」

お蓮がたじろぐ。

「これは気色悪いぞ」

「身の丈が二十尺を超える鬼なのだが、始末の悪いことに人に化けられるらしい」

「人に化けるとな?」

「爺が一人生き残っていたが、その者の申した話だ」

「この有り様では、攫われたというその子も、もはや今は生きては居るまい。捨て置いて米沢に帰ろう」

窮奇郎のその言葉により、赤虎が気色ばむ。

「そうは行かぬ。これから俺はその子を助けに行くのだ。まだ間に合うかも知れぬ」

きっぱりと断言する赤虎の言い方が、弟の窮奇郎には意外である。

「兄者。己の子でも無かろうに、命を懸けて取り戻す程の値(あたい)はあるのか」

「俺は屹度その子を故郷に連れて行くと、母親に約束したのだ」

赤虎はひと言そう答えると、数多の屍の上に筵を掛けた。

赤虎の頭の中では、甲斐甲斐しく己の世話をしてくれた七海の記憶が蘇っている。

「こらこら。まだ起きては駄目だぞ」

床から起き上がろうとする赤虎を、七海はそう言って嗜めた。

まことに屈託の無い笑顔である。

その頃、二十歳も齢が違う大男のことを、七海はごく当たり前のように叱り飛ばしたのだった。

赤虎はその度に「分った、分った」と答え、再び床に就く。己がまだ起きられぬ体であることを、赤虎も十分に承知していたからである。

浜に面した家で、赤虎は三ヶ月の間、朝な夕な、ただ海を見て過ごした。

何も無い穏やかな暮らしである。

波打ち際で遊ぶ母娘をぼんやり眺めながら、赤虎は「こんな静かな地で余生を送るのも悪くない」と考え始めていた。

赤虎は奥州に悪名を轟かせる悪党ではあったが、もはや齢が四十台の半ばに達している。

しかし、それから僅か十日後に、七海はあっけなく死んだのだった。

物思いに沈む赤虎の様子を、傍らの窮奇郎が眺めていた。

「女だな、兄者。攫われた子とは、惚れた女の生した子か」

無骨者で通る赤虎に、浮いた話は珍しい。

仲間は揃って赤虎の表情を見た。

しかし、その時には、赤虎はいつもの無表情な男に戻っていた。

「これから先は命懸けだ。此度は俺に従わずとも構わぬぞ」

「はは。何を申すか。兄者の行く所なら、我らは何処までも付いて行くぞ」

「虎兄。蓮も勿論加勢するぞ」

「わしらも行きます。元々、お頭に拾って貰った命です。相手が役人だろうと鬼だろうと、お頭と共に戦います」

その場にいた三人の手下が、一斉に声を揃える。

「よし。では直ちに、この先の谷に赴くぞ。恐らく鬼はそこを根城として居る」

「はい」

皆は馬に向かおうとしたが、これを窮奇郎が呼び止めた。

「この鬼の腕も持って行こうぞ。切り離されて居るというのに、どうやらこの腕はまだ生きているようだ。もし生きて居るなら、この腕の主が取り返しに来るかも知れん。相手の方から来てくれるのなら、探す手間が省ける」

「うむ。ではその腕の先を筵に包み、馬に括り付けよ」

赤虎が顎をしゃくると、手下の一人がこの家の小屋に走った。

この時、唐突に表門の方角から声が聞こえて来た。

「ああっ、盗人だ・・・」

皆が振り返ると、出入りの物売りらしき男が立ちすくんでいた。

「ひゃあっ!」

物売りにしてみれば、その時門の内にいたのは、如何にも風体の怪しい一団である。

物売りが赤虎たちを押し込み強盗と見なしたのも、無理は無い。ましてや、元々、赤虎を含めたその場の全員は、紛れも無く盗賊団の一味である。

驚いた物売りは、大慌てで、今来た道を走り去った。

「兄者。捕り手が来て面倒な事態になる前に、早くここを発つとしよう。やっても居らぬ人殺しの下死人(げしにん)にされては溜まらない」

「おおさ。今すぐ発とう。その村までは凡そ四十里だ」

一行は一斉に馬に跨り、家を後にした。

六人は、ちょうど未の刻に、七海母娘が生まれ育ったという峡谷の村に着いた。

谷の底は川で、その両隣に僅かな平地がある。縦に二里、横に一里の土地に、二十数軒の家が点在していた。

一行はゆっくりと村の中に進んだ。

「けして気を許すなよ。あ奴の動きの速さは、尋常では無いからな」

数軒の前を通り過ぎたが、その中に人影は見あたらない。

しかし、五軒目の家の前に達すると、奥の物置で微かな音がした。

「何か居るぞ。窮奇郎」

「うむ」

六人は下馬し、馬を木に繋ぐ。

各人が各々の武器を油断無く構え、その小屋に近付いた。

小屋の手前で、まず手下四人が散開し弓に矢を番える。

体勢が整った所で、赤虎が勢い良く戸を引き開けた。中に半身を入れ、赤虎は刀を両手で持ち直し、様子を覗った。

「ひいっ」

小屋の奥の薄暗がりには、三人の年寄りがうずくまっていた。

赤虎が中に入ると、爺婆は角に逃げ、ひとつ所に固まる。

「おい!お前らは人か。それとも鬼か」

「ひゃあっ」

年寄りたちは、ただ縮こまるばかりである。

「直ちに答えねば斬り捨てるぞっ」

赤虎の恫喝に、年寄り一人が慌てて答える。

「人にござります。わしらは人にござりますぞ」

年寄りが慌てふためく様子を確かめると、赤虎はゆっくりと刀を下ろした。無論、何か不測の事態が生じても、すぐさま応戦出来る構えではいる。

「何故こんな小屋に集まっているのだ」

「鬼に集められたのでござります。ここは言わば生簀で、鬼が餌を取り置く所になっているのです」

「他の者はどうした?」

「もはや大方食われました。鬼は元気の良い大人から順に食いますので、残ったのは年寄りばかりにござります」

この時、赤虎の背後には、仲間五人が集まっている。

ここで窮奇郎が口を入れる。

「年寄りはあまり美味くないのだろう。新鮮で美味い魚があるのなら、干し魚は食わんからな。手元に何も無い時だけやってきて齧るという訳だ」

「他に生き残って居る者はいるか?」

赤虎の問いに、年寄りたちが肩を落とした。

「百間先に土蔵がござりますが、そこから時折幼子の声が流れて来ます。よもや子らが何人か生きて居るやも知れませぬ」

「ところで、お前たちは何故逃げ出さぬのだ?この小屋の戸は簡単に開くではないか」

「あの鬼たちは一日に幾百里も走ることが出来ます。年寄りの脚では、たとえ逃げた所で、この谷を出る事も叶いますまい」

「あの鬼たちだと。鬼は一匹では無いのか」

「三匹居ります。ひと際大きな奴の他に二匹います。二匹はいつも崖の上で何やら立ち働いているようです」

「三匹も居るのか。しかも人の姿に化ける鬼では、かなりやっかいだ。虎兄。早いとこ餓鬼を探して、こんな所はさっさとずらかろう」

「子ども用の生簀が別にあると申すなら、そちらへ行ってみよう。よし。年寄り共は、その隙に谷を逃れるのだ。もし鬼に見つかるとすれば、間違いなく俺たちが先だろうからな」

しかし、年寄りたちは、この時揃って溜め息を吐いた。

「あの鬼は人の力では倒せませぬ。何せ人の頭を齧ると、たちまち齧ったその相手に化けられるのです。鬼たちが現れたのは十日前でござりますが、最初にこの村の長を齧ると、その者と寸分違わぬ姿に化けました」

「それは始末に悪い。誰が鬼かを見極めるのに困る」

「ただ化けるだけではござりませぬぞ。脳味噌を食うことで、その者の知恵を手に入れる事が出来るのです。鬼の化けた村長の話し振りは、生前の当人と殆ど変わらぬ程でした」

「ううむ」

敵とするには、まことに難しい相手である。しかし、赤虎の目的は鬼を倒すことではなく、女児を救い出す所にある。

「ま、ひとまずはその土蔵に行って見よう。話はそれからだ。そこに子らが居るのなら、救い出してすぐにここを逃れよう」

「うむ。それが良かろうぞ」

窮奇郎が赤虎に同意し、六人で上の家の土蔵に向かうことにした。

百間先には四棟の家があり、その内の一つが土蔵である。五人が油断無く周囲を見張り、やはり赤虎が扉を引き開ける。

ぎぎぎと音を立て蔵の扉が開いた。

土蔵の中には、農具が幾つか置かれているだけで、人の気配は無い。

赤虎は振り返り、仲間に告げる。

「ここには人は居らぬ。やはりどうしても鬼と向き合わねばならぬようだな。日中は崖の上に居るようだから、そこへ行こう」

「はい。お頭」

「奴は手強いし動きが速いぞ。近寄られる前に、問答無用で矢を射掛けよ」

「兄者。相手は人の姿をしていると申すのに、それが鬼か人かを如何にして見分けるのだ?」

窮奇郎の問いに、赤虎は腕を組んだ。

赤虎は少しの間首を捻っていたが、程無く顔を上げる。

「そうだな。よし。敵が人に化ける鬼なら、こっちも鬼に化けることにしよう。昨夜俺が切り落した腕を使って様子を見るのだ。ほれ」

赤虎は筵包みを解き、鬼の腕を左手の袖に入れ、手の先だけが見えるようにした。

「成る程。虎兄、相手が虎兄を怖れるのであればそれは人で、手を見ても何とも思わぬようなら鬼という事だな」

「お蓮の申す通りだ。そこに上がり道があるから、俺はこの崖の上に登る。お前たちは崖の縁に姿を隠して居るのだぞ。相手が鬼と判ったら、間髪入れず皆で射掛けるのだ」

「はい」「はい」

「畏まりました」

谷底の集落から崖の上までは、高さ一丁半に及ぶ急な斜面を登っていかねばならない。六人は崖の上に続く細い坂道を見つけ、一刻掛かって崖を登った。

最初に赤虎が崖の上に出ると、そこには当初想像するよりはるかに広い平地があった。

その平地は奥行き三十間で、さらにその奥は再び斜面である。

その平地の奥の奥には、何やら作り掛けの物体が置かれている。まだ作り掛けではあるが、その物体は扁平にひしゃげた卵のような形をしている。卵形の大きさは横が五間、高さが三間程である。

赤虎が改めて周囲を見回すと、その物体の手前十間右方向には、杉の木が一本立っていた。

その木の根元には、子どもが一人倒れ伏しているのが見える。

「雪」

紛れも無く、赤虎が寺泊から連れて来た子である。

赤虎はその子の方に五歩十歩と歩み寄ろうとした。

この時、卵の後ろから一人の男が現れた。男は普請に没頭していたらしく、赤虎の袖から出ている鬼の左手を一瞥すると、赤虎にはまるで興味を持たぬように背を向けた。

赤虎は男に気取られぬように、ゆっくりと木の方に進んで行く。

あと僅か五歩で女児の所に到達しようとした時、急に風向きが変わり、風が赤虎から卵形の方にびゅうと吹いた。

卵形のすぐ前にしゃがんでいた男が、その匂いで相手が人であることを悟り、急に立ち上がった。

すぐに赤虎の背後から鋭い声が飛んだ。

「虎兄!早く身を屈めよ。腰を低くするのだ」

お蓮の叫び声に、赤虎が腰を屈める。

殆ど同時に、五本の矢が飛び、卵の前にいた男に次々突き刺さった。

「ぐわあ!」

男はぶるぶると全身を震わせ、変化(へんげ)を開始した。

「こ奴は鬼の姿に戻るぞ。皆矢を放て」

慌てた五人が、さらに矢を放った。矢は次々男の体に突き刺さるが、男はその都度ほんの少し怯むばかりである。

瞬く間に男の背丈は二倍近くに伸び、頭が牛、体が蟷螂のような怪物に変じようとしていた。

「俺に任せろ!」

赤虎はそう叫ぶと、抜刀して鬼に走り寄る。

「とうりゃあ!」

赤虎は掛け声よろしく高く跳躍し、鬼の頭を一刃で切り落した。

さらに赤虎は、地面にごろごろと転がる鬼の頭を足先で止め、その頭に刀を振り下ろし、真っ二つに分断した。

鬼の死を確信すると、赤虎は急ぎ女児に駆け寄る。

「雪。大丈夫か」

赤虎の声に、女児は薄眼を開けた。雪は母親の七海によく似た、黒く大きな瞳をしていた。

「小父ちゃん・・・」

赤虎は女児を左手で抱き抱え、立ち上がった。

「さて、行くぞ。奴の仲間が戻って来たら面倒だ。ここは早速逃げることにしよう」

「はい」「はい」

一行は揃って、先ほど登って来た道を下りるべく崖に戻る。

この時、妹のお蓮一人だけは皆に背中を向け、鬼の屍をしげしげと眺めていた。

「何とも言えず恐ろしい面(つら)だ。頭は牛にも似ているが、このごつごつとした長い手足が何とも気色悪いぞ。しかもつい先程は、どこから見ても普通の男だったではないか」

一人居残るお蓮を、まさに崖を下りようとする窮奇郎が促した。

「蓮。早く来い。他にまだ二匹居るのだぞ」

お蓮は我に帰り、兄たちの許に走った。

赤虎一行は峡谷の村を戻り、馬を繋いだ場所に着いた。ここから峡谷を完全に抜け出るまでは細道が延々と続く。

各々が己の馬に乗ろうとした時、三十間後ろの家々の間から、一人の女が不意に現れた。

女は足を止め、一行をじっと睨みつける。

女の形相は凄まじく、顔の色が憤怒で赤紫色に変わっていた。

女の左の袖には腕が入って居らず、ばたばたとはためいていた。

「いかん。あれは昨日の鬼だ。見つかったぞ。皆馬に乗れ!」

次々と馬に跨り、鞭を入れる。

急ぎ峡谷を抜け出そうとするが、細い道なので、どうしても隊列は縦長となる。

鬼は恐るべき脚力を有して居り、後ろから後尾に取り付いては、一頭ずつを引き倒す。

仲間一人が鬼に捕まると、ほんの少しの間、鬼の姿は見えなくなる。しかし、すぐに隊列に追い付き、新たに一人を鷲掴みにした。

気付いて見れば、赤虎と女児の馬の後ろは、お蓮、窮奇郎の二人だけである。

漸く谷の出口に至ったのは、三人目が捕まってから、二丁を超え駆けた頃のことである。そろそろ再び鬼が追いすがる筈であった。

三騎は漸く峡谷を抜け、開けた平野に出た。すると間もなく、道の先に武士の一団が待ち構えているのが見えて来た。

赤虎はその武士たちの二十間手前で馬を止めた。すると、三人を待ち構えていたかのように前に進み出る武士がいる。

「待っていたぞ。盗賊ども。ここは既に周囲を取り囲んである。神妙にお縄を頂戴しろ!」

武士の声を合図に、左右の草叢から数十人の弓手が姿を現した。

赤虎の左横には窮奇郎が馬を付けていたが、この状況を見て、いかにも渋い表情で呟いた。

「よくぞまあ、都合の悪い事に都合の悪い事が重なるものだな。前を見れば役人で、後ろは鬼とは、まったくもって呆れ果てる」

三人が背後を向くと、もはや鬼女はすぐ真後ろまで到達していた。

ここで赤虎の頭の中で、ある考えが閃いた。

「そう嘆いたものでも無いぞ、窮奇郎。鬼の腕を俺に寄こせ」

窮奇郎は一瞬訝しげな表情をしたが、馬の鞍に結わえてあった包みを、すぐに赤虎に手渡した。

赤虎はその包みを解くと、背後の鬼女がよく見えるように右手で高く掲げた。

「おい女。お前の腕はこれだ。欲しければ返してやろう。ほら取りに来い!」

赤虎は大きく振り被り、鬼の腕を役人共の上に投じる。

「ヤーッ」

宙を飛ぶ腕を見るや否や、鬼女は大きく跳躍し、赤虎たちの頭上を飛び越した。

その時、鬼が跳んだ距離は、軽く二十間を超えていた。

鬼は跳ぶ寸前まで人間の女の姿をしていたのであるが、空中で三倍にも体長を伸ばし、その本性を露にした。

「ぐわあ!」

恐ろしい化け物に変じた鬼は、空中で己の腕を掴むと、捕り手三十人の中に降り立った。

「何だ。こ奴は」

「化け物じゃあ」

捕り手の武士たちは大慌てに慌てた。

鬼は敵に逃げ出す隙を与えず、己の近くにいた三人を捻り潰した。

「ううぬ。弓手はすぐに射掛けよ。砲手は弾の続く限り、こ奴を撃つのだ!」

三十人が鬼を取り囲む。

「虎兄。この隙に逃げ出そうぞ」

お蓮の誘いに、赤平兄弟が応じる。

「よし。勢子の居らぬ東側に迂回しよう」

鬼が暴れ、捕り手が応戦している間に、自分たちは逃れ出ようという算段である。

三人はその場を脱し東に向かった。

野原の先には道別れがあり、そこをさらに東に曲がると、陸奥の国に向かう道となる。

七八丁ほど馬を駆り、分岐路に差し掛かると、しかしそこにも武具を構えた捕り手が待っていた。

「ははは。待っていたぞ。逃げようと思ってもそうは行かぬ」

捕り手の役人は、盗人が大人数であることを想定し、ここに二番備えを置いていた。

「木っ端役人ども。お前らはあっちで何が起こっているか知らぬのか」

お蓮が呆れたような口ぶりで言うと、捕り手の一人が答える。

「知らぬ!我らの務めは落ち延びようとする盗人を捕らえることじゃでな」

これを聞き、馬上の盗賊三人は、揃って溜め息を吐いた。

「まったく。この世に愚か者の種は尽きぬ。第一この近くの里の者を殺したのは、俺たちではないのだぞ」

「嘘を吐け。よおし。降参せぬなら、屍を持ち帰るだけだ。者ども。こ奴らに矢を放つのだ!」

既に矢を番えていた弓手たちが、この合図を受け、一斉に矢を放った。弓手の数は十五人であったから、兄妹三人をそれぞれ五本の矢が襲った。

赤平兄妹は、奥州でも名の通った手練(てだれ)揃いである。次兄の窮奇郎も、義妹のお蓮も難なく矢を撥ね退けた。

長兄の赤虎は、兄妹の中で最も腕の立つ男であるが、しかしこの時には、鞍の前に女児を乗せていた。

己だけに飛来する矢は避けられても、二人を同時に襲う矢は払い切れない。

一射目は何とかかわした。しかし、続けざまに放たれた二射目のうち一本が、女児の首元を貫き、赤虎の肩に突き刺さる。

「雪!」

赤虎は馬を飛び降り、地面に女児を横たえると、すかさずその子から身を離し、捕り手の方を向き直る。

「蓮。この子を見てやってくれ。俺はこの阿呆どもをぶち殺す」

赤虎は大太刀を引き抜くと、捕り手に走り寄り、たちまち三人を斬り捨てた。

「奥州岩泉に巣くう毘沙門党の噂を、お前たちも一度は聞いた事があろう。その頭領がこの赤虎だ。この名を胸に刻み、地獄へ墜ちよ」

赤虎は凄まじい勢いで、新たに捕り手数人を叩き斬った。

「ひゃあ!」

捕り手は赤虎の勢いに恐れをなし、背中を向け走り出した。

蜘蛛の子を散らすように走る捕り手たちは時折後ろの赤虎の方を振り返る。

しかし赤虎は、その男たちが己の方ではなく、己の後ろを見て逃げていることに気が付いた。

赤虎が立ち止まると、背後から己を呼ぶ声がした。

「虎兄・・・」

お蓮が上ずった声で赤虎を呼ぶ。

赤虎が振り返った時、呆然と佇む義妹の前に、人の背丈ほどの大きさの鬼が立っていた。

「虎兄。三匹目の鬼はこの子だ・・・」

ここで赤虎が、お蓮の許に走り戻り、お蓮を横に突き飛ばした。女子(おなご)の敵う相手ではないからである。

赤虎は鬼に正面から向き直ったが、鬼はその場にじっと佇むだけで、襲っては来なかった。

首元に刺さった矢傷が意外にも重傷で、鬼はそのまま動けずにいるのであった。

「汝(うぬ)は雪を殺したのだな」

赤虎は鬼を見据えたまま、油断無くにじり寄る。

「汝(うぬ)も死して地獄に帰れ!」

赤虎は大太刀を大上段に振りかざし、袈裟懸けに鬼をぶった斬ろうとした。

赤虎の様子を見ていた鬼は、刀が振り下ろされる寸前でしゅるしゅると姿を変える。

一瞬の後、赤虎の前に立っていたのは、七海の子の雪であった。

「虎一小父ちゃん。堪忍して。けして望んでこうなった訳ではないの・・・」

見紛う事無く、それは雪そのものである。

赤虎は振り下ろそうとしていた刀を止め、暫し躊躇した。

女児の姿を借りた鬼は、赤虎が己を斬らぬと見取ると、次の瞬間、恐ろしい勢いでその場を走り去った。

最後の鬼が逃げ去ったことで、赤虎は刀を鞘に納めた。ここに窮奇郎が捕り手の隊長の首根っこを掴み、引き摺るようにして近寄って来た。

「兄者。どうしたのだ。兄者らしくもないぞ。あれは早々に餓鬼を食って、餓鬼に化けた鬼ではないか。何故ぶった斬ってしまわぬのだ」

赤虎は返事をせず、ただ眉をひそめるだけである。

次に窮奇郎は、己が捕まえている役人のことを顎で示した。

「ここの役人は総て倒した。残るはこ奴ただ一人だ。こ奴の方はどうするのだ」

窮奇郎が隊長の頭を小突く。隊長は己の命が風前の灯であることを悟り、早口で言い訳を始めた。

「斯様な鬼の仕業とは思いも寄らず、大変ご無礼を致しました。この通り、お詫び致しますので、どうかお許し下さい」

隊長は地面に頭を擦り、盛んに命乞いをする。

「ぬしはこちらの話を一切聞かず、いきなり射掛けて来たのだ。よって、ぬしが見込んだ通り、我らは極悪人として振る舞おう。窮奇郎。こ奴を始末しろ」

「承知した。それでこそ兄者だ」

窮奇郎は隊長の背中を押し、距離を取った後で、己の武器である大鎌を一閃させた。

「さあ。我らはもう行こう」

三人は各々の馬に跨った。

その場を出発した後、暫らくの間、遠くで大鬼と捕り手の侍が戦闘を続ける音が響いていた。

しかしそれも、道を二里進むと聞こえなくなった。

前を進む赤虎の後方に少し遅れ、窮奇郎とお蓮が二頭馬を並べる。

今の赤虎には近寄り難い雰囲気があったのである。

ここでお蓮は、隣を進む窮奇郎に何気なく声を掛けた。

「虎兄は余程あの子のことを助けたかったのだな。あの消沈振りと来たらどうだ。まるで嗚咽を漏らしているようにも見える。虎兄のこんな姿を見るのは、わたしは初めてだ」

「蓮。兄者のことは暫らくそっとして置け。立ち入らず関わらずが一番だ」

「そうだな。そうしよう」

この頃には、もはや日は落ち、月の見えぬ暗い夜空が広がっていた。

その空に、急に銀色の光が現れた。

窮奇郎とお蓮の二人が見上げると、真上を飛んでいたのは、崖の上で見た大卵である。

「あれは崖の上で見た物ではないか」

「そうだ。何を作っているのかと思うたが、あれは空を飛ぶための輿(こし)だったのだな」

「虎兄にも教えよう。虎兄、虎兄!」

お蓮が呼ぶその声は、しかし赤虎の耳には届かなかった。

前を行く赤虎は、半月前のある一日を想い出していた。砂浜に縁台を置き、七海、雪の母子と三人で海を眺めた日のことである。

赤虎は雪を膝の上に座らせ、波が寄せては返す様子をじっと見ていた。

隣では七海が黙って寄り添っている。

二十も齢の違う女子ではあるが、どういう訳か七海とは気が合った。赤虎が七海に世話をして貰ったのは、わずか三月の間であるが、古くから慣れ親しんだ間柄のように気心が知れた。

それはけして無骨な壮年男独りの思い込みではなかった筈である。

七海はこの日、急に立ち上がると、赤虎の目の前に立ったのだ。

「虎一さま。虎一さまはもう年寄りだけど、わたしはずっとこのまま、虎一さまのお世話をして上げても良いぞ」

七海はそう言って快活に笑った。

四十男の赤虎も少なからず心が躍る。

「はは。もしぬしのような若い妻が貰えるなら、俺は果報者だろう。しかし、雪は俺のことを父と認めてくれるかどうか」

七海はすぐさま娘の雪に確かめる。

「雪。虎一の小父ちゃんと、これからずっと一緒に暮らしても良い?」

母親の問いに、雪はこっくりと頷き返した。

それは僅か半月前のことであった。

しかし、今の赤虎には、はるか昔のことのように思える。

たった半月で、赤虎は七海を病気で失い、その上、何があっても守らねばならぬ七海の忘れ形見を、鬼に食い殺されてしまったのだ。

「小父ちゃん・・・」

この時、赤虎の耳には、雪の切なげな声が幾度も繰り返し響いていた。

赤虎は馬を止め、二人の弟妹の方を振り返った。

「窮奇郎。蓮。俺たちは盗賊だ。何時かは分からぬが、いずれは捕まって首を切られるか、道端で斃されるのが、俺たちの運命(さだめ)なのだ。二人もよく心して置くのだぞ」

「分った」「承知した」

赤虎は二人の返事を聞くと、すぐに前を向き直った。

盗賊の両眼は、晩秋の夜風に当たったせいなのか、少し赤くなっている。

☆注記☆

○蟷螂(とうろう):かまきり

○下死人(げしにん):後の世の「下手人」にあたり、殺人犯のことを指す。

○里:この時代の奥州に於いて、一里は概ね七百メートル程度である。

(本作は「日刊早坂ノボル新聞」に掲載した「夢の話」を改作したものである。)

峡谷の怪物 掲載紙面

毘沙門党の首領・赤平虎一と、次男の窮奇郎、紅蜘蛛お蓮の三人が鬼に遭遇し、これと戦う話です。

暦年は書いてありませんが、概ね天正十三年頃の設定となっています。虎一が四十台後半で、窮奇郎が四十五歳くらい、お蓮が二十歳くらいとなります。

「九戸戦始末記 北斗英雄伝」本編では、赤平虎一は冒頭で疾風(五右衛門)に倒されます。窮奇郎は一戸戦の途中で気が触れてしまい、お蓮の手に掛かって死にます。

皆悪役ですが、悪とならねば生きては行けなかった過去を背負っています。

怪物は宇宙人の設定となっていますが、かつてジョン・カーペンターの「遊星からの物体X」を見たとき、「その生き物」はノルウェー隊の前はどこにいたのか?と思ったことがきっかけです。

最初に映画を見てから25年後に、改めて夢に出てきたので、この夢のプロットを書き留めてありました。

もちろん、主軸は怪物退治ではなく、中年の悪人である赤虎の心情です。

人生の峠を越えた男が、ある女と出会うが、その女は病気であっけなく死んでしまいました。

赤虎と女とは、心の交流がありますが、手を握ったこともありません。

女が死んだので、その娘を故郷に連れて行くべく、旅に出ますが、その途中で女の子を鬼に奪われてしまいます。

その時、赤虎は、男としてその女を、また父親として娘を愛していることに気付きます。

しかし、赤虎は己にとってかけがえの無い存在である二人を、両方とも失くしてしまいます。

文字の上にはほとんど出てこない、赤虎の慟哭がこの作品の主軸です。

紅蜘蛛と同じく、心底からの悪人ではありません。

本作は岩手県の復興支援作品として提供したものですので、全文をウェブに掲載するものとしました。

今年は、娯楽性の高い作品を何本か書き、被災地の皆様が元気を取り戻すための支援をしようと思っています。