北奥三国物語

公式ホームページ <『九戸戦始末記 北斗英雄伝』改め>

早坂昇龍(ノボル)&蒼龍舎

|

|

『獄門峠 』

獄門峠 第3章 攫われた村人たち

獄門峠(3)攫われた村人たち(その1) 2025/06/09公開 NEW!!

(三)攫(さら)われた村人たち

野猿峠は西淵村から四里半ほど南に進んだ所にある。

急坂の難所であるから、この峠を越すには長い時を要する。

野猿峠の頂きは、平地より数えて二百仞(じん)の高さにある。山として眺めれば左程高い訳でもないのだが、坂道が極めて急であった。

馬一頭がぎりぎり通れるような細道が、斜面をうねうねと登って行く。

昔はこの道の他に道が無く、行き来するには必ずこの道を通らねばならなかった。

しかし、峠の西側に新道が出来てからは、野猿峠を越える旧道は、今では殆ど使われる事が無くなっていた。

人が通らなくなれば、すぐに道は荒れる。道が荒れれば、さらに人は通らなくなる。

そのため、野猿峠には、前よりも一層、人が訪れなくなっていた。

赤虎は幾つかの坂を上り下りして、その峠に向かった。

夜中ではあるが、空には月が出ており、足元はかなり明るい。このため赤虎が先に進むのには、さしたる差し障りは無かった。

三里半の道を歩き、峠は目前となった。

再び道が上り坂となり、勾配が急になっていく。

峠の頂き付近には、何人(なんぴと)かがいるらしく、曲がりくねった上り道を回るごとに、ちろちろと火の光が見える。

篝火を焚いているのである。

赤虎が一丁ほど坂を登ると、道の向こうに篝火が見えてきた。さらに地べたには、焚火も燃やしている。その焚火の周りを、七八人が囲んでいた。

(あっ。あれは・・・。)

篝火まで半丁程手前の道の脇に大きな岩があった。

その岩の陰に、子どもが一人隠れていた。

(あれは・・・。厳徹だな。)

赤虎のいる場所からその岩までは、およそ三十間である。赤虎はここで草履を脱ぎ、裸足になって先に進んだ。

足音を立てぬようにその岩に近づくと、赤虎は男児を後ろから抱きかかえた。

「厳徹。声を出すな」

男児が声を出そうにも、赤虎の大きな掌が口を押えている。

「よいか。手を放すが、声を立てるなよ」

男児がこっくりと頷く。

極力声を潜め、赤虎が男児に問う。

「厳徹。あやつらは賊か」

「うん。賊が三人。それと地べたに座らされているのが西淵村の人たちだ」

焚火の方を向くと、火の前には確かに三人の男が立っていた。

さらに火から少し離れた所にも数人の村人がいる。若い男女が四五人と、十歳くらいの男の子が一人である。

「あの子が庄三か」

厳徹が頷く。

「やつらは何故動かずにいる」

「もうじき人攫いの頭(かしら)が来るらしい。あの三人はそれを待っているのだ」

「では、急がねばならぬな。だが、今宵の月明かりでは、あちらからもこっちが丸見えだ。月が雲に隠れる時を見計らって、その瞬間にやつらを倒す。もし俺が動き始めても、お前はこの岩の陰でじっと待っているのだぞ」

「分かった」

赤虎は岩陰に座り込んで、背を岩に預けた。

「月が雲の後ろに隠れたら、すぐに俺を起こせ」

そう言うと、赤虎は両腕を胸の前で組み、目をつぶった。

小半刻の後、厳徹が赤虎を揺り起こす。

「赤虎。月が隠れたぞ」

赤虎が眼を開く。

「うむ」

赤虎はゆっくりと起き上がると、その場に草履を脱ぎ捨てた。

厳徹が首を上げると、赤虎は右手には鉈、左には拳二つ分の大きさの岩を持っていた。

道の広さは一間半で、左右は草に覆われている。赤虎は道の真ん中の土の上を、ひたひたと走り、焚火に近づいた。

この時、盗賊たちは焚火の周りに腰を下ろし、一様にうたた寝をしていた。

タタタタ。

裸足になり足音を消そうとしても、赤虎は尋常ならぬ大男である。このため、どうしても人が動く気配を隠せない。

赤虎に背中を向けていた一人が、この物音に気づき、後ろを振り向いた。

「何だ?」

ぐしゃり。

赤虎がその男の頭を鉈で力任せに殴り付ける。この一撃で、男の頭骨は右目の辺りまで二つに裂けた。

「わ」

他の二人が眼を醒ました。

赤虎は横っ飛びに跳躍し、一人の首根っこを叩き割る。

赤虎はすぐさま振り返り、残りの一人を足で蹴倒した。

「あちちち」

賊が倒れ込んだのは、燃え盛る焚火の上である。

赤虎は先に倒した男の手槍を拾い、焚火から転がり出た賊の腹をひと突きにした。

敵を倒し終えたところで、赤虎は村人に声を掛ける。

「よし。皆すぐに立て。急いで逃げるぞ」

しかし、誰1人動き出す者はない。

それもその筈で、四人は両手両足を固く縛られていたのだった。

赤虎はすぐさま厳徹を呼んだ。

「厳徹!こっちに来い。この者たちの縄を解け!」

男児が走り寄ってくる。

「縄を解いたら、直ちに皆で里に下りるのだ。すぐにこいつらの仲間が来る。もはや寸時の猶予もないからな」

「赤虎は?」

「俺はこの峠の上を見て参る。やつらの根城がどうなっているかを確かめるためだ」

「分かった」

厳徹のこの返事を、赤虎は己の背中で聞いた。

野猿峠の頂は、坂道をさらに三丁上った所にある。

(三次のねぐらはおそらく峠の向こう側にある。頂上を越えた辺りで、その様子が見えてくる筈だ。)

雲の合間(あいま)から再び月が出て、峠全体を照らし出していた。

赤虎が坂を上って行くと、唐突に鳥居のような形をした櫓が見えてきた。

丸太を組み、二層構造の櫓を立てていたので、ちょうどそれが神社の鳥居に見えたのだ。

櫓に人の気配はない。

赤虎はその櫓の間近まで近寄った。

月明かりの下、櫓の全貌が明らかになった。

「何だ、これは!」

櫓の上の二段の棚には、人の生首が横に並べられていたのだ。

端の方から数えてみると、頭の数はざっと三十から四十に及んでいる。その一部は既に白骨と化し、髑髏に変じていた。

大半の生首は年寄りのものだが、中には若い男や女子どものものも混じっていた。

赤虎は櫓の真下まで進んでみた。

太い柱は、やはり鳥居と同じく、左右に二本建てられている。

後ろ側には支柱が伸びて、その二本の柱を支えている。

櫓の周りには、あきれるほど沢山の人骨が散らばっていた。

「これは・・・」

骨には削ったような痕がいくつも付いている。まるで獣ががりがりと齧ったような噛み痕であった。

「そうか。合点が行ったぞ。三次らは屍を刻んで、猿どもに餌として与えているのだ」

猿の三次は猿たちを餌付けしている。

三次が猿に与えていた餌は、自分たちが襲った村人の屍肉だったのだ。

猿は草木や果実だけでなく肉も食う。

しかし、屍に頭が付いたままだと、その頭を怖れて食い付かない。

猿にも幾らかは人のような心があるからである。

このため三次一味は、事前に屍の首を切り落とし、胴体を分断して猿たちに与えていた。

こうすれば、飢えた猿には格好の餌となる。

ここに櫓を建て、その櫓の上に生首を配置したのは、首を怖れる猿たちを脅し、言うことを聞かせる為であろう。

「あるいは、里の者に対する警告か。ここには近づくな、ここに入れば同じような目に遭わす、という意を表しているつもりだな」

野猿峠はこの地方随一の難所で、普段から滅多に人が入らない。

三次は、さらに人を遠ざけることで、己の地盤を固めようとしているのだ。

(『ひと度、この先に進めば、お前たちは地獄を見るぞ』、と示しておるのだ。その意を示すために、この櫓は地獄の門を模しているのだ。ううむ。なんと非道な輩だろう。)

ただ己の欲を満たすために人を攫い、売り飛ばして金を得る。それだけなら、ここまで残虐な振る舞いははしない。

櫓に並んだ獄門首を見て、赤虎は「三次の腹の内には、目先の欲より大きくどす黒い野心がある」と感じ取った。

「猿の三次は、いずれこの天下の隅々まで悪行を布(し)き、己がその頂点に君臨する腹積もりなのだ」

すなわち、三次はこの世に地獄界を模した国を作り、己がその盟主となろうとしているのだ。

赤虎は首を軽く横に振り、首の関節をかくかくと鳴らした。

「どうやら、三次の悪行を、このまま見過ごす訳には行かなくなってきたな」

この時、背後から叫び声が上がった。

声はかなり遠くから聞こえる。

「きゃあ」

赤虎は、先ほど来た道を振り返った。

その叫び声は一里先から聞こえて来る。

切れ切れに聞こえる声には、子どもの声も混じっていた。

「あかとらああ・・・」

(う。あれは厳徹の声だ。)

赤虎は急いで走り出し、坂道を駆け下りた。

走る途中で、赤虎は背中に背負った刀を抜いていた。

つい先ほど三人の賊を倒した時に、その賊の刀を拾ってあったのだ。

元の焚火の所まで駆け戻ると、火の傍に七八人の賊が立っていた。

その後方には、再び縄で縛られた村人たちがいる。

「赤虎!俺はここだよ」

縛られた村人の中に、厳徹が混じっていた。

その声を聞き咎め、賊の一人が振り返って赤虎の方を向いた。

「赤虎だと・・・」

男はゆっくりと足を踏み出し、赤虎の前に立ちはだかる。

「きさまが噂に聞く毘沙門党の赤虎か。この奥州で一番の大盗賊なそうだの。なるほど。わしの手下を殺したのはきさまだったか。手下どもがあっさりと殺されておるので、一体どうしてこうなったのかと不審に思っておったところだ」

男は油断なく身構えつつ、手槍を赤虎に向けている。

赤虎の方も刀を青眼に構えた。

「お前が猿の三次か。ついさっき、お前が晒した獄門首を見たぞ。随分と非道な所業だな」

三次がせせら笑う。

「ふん。どれ、その天下一の赤虎さまがどれ程のものか、技量を確かめてやろう」

猿の三次は前の年まで、出羽中を荒らし回っていた賊である。

このため戦闘には手慣れていた。

赤虎に瞬時も考える隙を与えず、三次は槍を繰り出して来た。

三次が「シャア」と掛け声を発しながら、槍を突き出す。

赤虎は寸でのところで身をかわし、辛うじてそれを避けた。

赤虎は三歩後ろに下がり刀を抜くと、再びそれを青眼に構えた。

すかさず三次の手下どもが赤虎の周囲を取り囲む。

(敵は八人か。一人ひとりに長く掛かっていると、さすがに俺の方が不利になるな。)

そこで赤虎は突然、三次に背中を向け、己の真後ろにいた賊の足を刀で払った。

「うわあ」

その手下が地べたに転がった。

これで包囲の一角が崩れた。その隙に、赤虎は坂下の方に走り出した。

手下たちが慌てて赤虎を追い駆ける。

「おい待て。逃げるか。この野郎」

十五歩走った所で、赤虎はくるりと振り返り、逆方向に戻って来た。

手下たちは赤虎を追い駆けようとしていたので、態勢が崩ればらばらである。

そこを急襲し、赤虎は続けざまに二人を倒した。

「ぎゃあ」

赤虎は手下の一人の腕を切り落とした。もう一人のことは、腹を一文字に切り裂いた。

手下が二三歩前に歩んだところで、腸が腹から飛び出した。

赤虎は休むことなく走り、今度は三次目掛けて、大上段に刀を振り下ろした。

三次が手槍を上げ、赤虎の刀を受け止める。

がきん、という音が周囲に木霊(こだま)した。

赤虎は三次と合わせた刀に力を込める。

三次がそれを堪(こら)えようと力を入れ返したその一瞬に、赤虎はふっと刃先を外した。

これで三次は前のめりとなり、一歩二歩と足を前に踏み出した。

その隙に、赤虎は後ろ腰に差してあった鉈を左手で引き抜いた。

赤虎が右手の刀をもう一度振るおうとすると、三次がそれを防ぐために手槍を上に上げた。

最初の赤虎の動きは「誘い」で、狙っていたのは、左からの一撃である。

赤虎は左手の鉈を三次の太腿に飛ばす。

三次はその鉈を避けようとしたが、逃れ切れず、腿に大きな傷を負った。

「痛てて。畜生」

三次は右足を引き摺りながら、後ろに下がる。

「半蔵!半蔵!こっちへ来い」

三次が叫ぶと、道の奥の暗がりから、大男が姿を現した。

のっそりと現れた男は、見上げる程の上背である。おそらくは六尺を三四寸超える身の丈であろう。体躯もがっしりしており、三十貫を超えていそうな体つきであった。

「楠の半蔵とやらはきさまか」

赤虎も半蔵と同様、六尺を超える上背を持つ。

(これ程の背丈を持つ者はざらにはおらぬ。なるほど。俺が沖屋で間違えられた訳だ。)

しかし、上から下まで眺め渡してみたが、半蔵は図体が大きいだけで、如何にも愚鈍な男に見える。 (続く)

(三)攫(さら)われた村人たち

野猿峠は西淵村から四里半ほど南に進んだ所にある。

急坂の難所であるから、この峠を越すには長い時を要する。

野猿峠の頂きは、平地より数えて二百仞(じん)の高さにある。山として眺めれば左程高い訳でもないのだが、坂道が極めて急であった。

馬一頭がぎりぎり通れるような細道が、斜面をうねうねと登って行く。

昔はこの道の他に道が無く、行き来するには必ずこの道を通らねばならなかった。

しかし、峠の西側に新道が出来てからは、野猿峠を越える旧道は、今では殆ど使われる事が無くなっていた。

人が通らなくなれば、すぐに道は荒れる。道が荒れれば、さらに人は通らなくなる。

そのため、野猿峠には、前よりも一層、人が訪れなくなっていた。

赤虎は幾つかの坂を上り下りして、その峠に向かった。

夜中ではあるが、空には月が出ており、足元はかなり明るい。このため赤虎が先に進むのには、さしたる差し障りは無かった。

三里半の道を歩き、峠は目前となった。

再び道が上り坂となり、勾配が急になっていく。

峠の頂き付近には、何人(なんぴと)かがいるらしく、曲がりくねった上り道を回るごとに、ちろちろと火の光が見える。

篝火を焚いているのである。

赤虎が一丁ほど坂を登ると、道の向こうに篝火が見えてきた。さらに地べたには、焚火も燃やしている。その焚火の周りを、七八人が囲んでいた。

(あっ。あれは・・・。)

篝火まで半丁程手前の道の脇に大きな岩があった。

その岩の陰に、子どもが一人隠れていた。

(あれは・・・。厳徹だな。)

赤虎のいる場所からその岩までは、およそ三十間である。赤虎はここで草履を脱ぎ、裸足になって先に進んだ。

足音を立てぬようにその岩に近づくと、赤虎は男児を後ろから抱きかかえた。

「厳徹。声を出すな」

男児が声を出そうにも、赤虎の大きな掌が口を押えている。

「よいか。手を放すが、声を立てるなよ」

男児がこっくりと頷く。

極力声を潜め、赤虎が男児に問う。

「厳徹。あやつらは賊か」

「うん。賊が三人。それと地べたに座らされているのが西淵村の人たちだ」

焚火の方を向くと、火の前には確かに三人の男が立っていた。

さらに火から少し離れた所にも数人の村人がいる。若い男女が四五人と、十歳くらいの男の子が一人である。

「あの子が庄三か」

厳徹が頷く。

「やつらは何故動かずにいる」

「もうじき人攫いの頭(かしら)が来るらしい。あの三人はそれを待っているのだ」

「では、急がねばならぬな。だが、今宵の月明かりでは、あちらからもこっちが丸見えだ。月が雲に隠れる時を見計らって、その瞬間にやつらを倒す。もし俺が動き始めても、お前はこの岩の陰でじっと待っているのだぞ」

「分かった」

赤虎は岩陰に座り込んで、背を岩に預けた。

「月が雲の後ろに隠れたら、すぐに俺を起こせ」

そう言うと、赤虎は両腕を胸の前で組み、目をつぶった。

小半刻の後、厳徹が赤虎を揺り起こす。

「赤虎。月が隠れたぞ」

赤虎が眼を開く。

「うむ」

赤虎はゆっくりと起き上がると、その場に草履を脱ぎ捨てた。

厳徹が首を上げると、赤虎は右手には鉈、左には拳二つ分の大きさの岩を持っていた。

道の広さは一間半で、左右は草に覆われている。赤虎は道の真ん中の土の上を、ひたひたと走り、焚火に近づいた。

この時、盗賊たちは焚火の周りに腰を下ろし、一様にうたた寝をしていた。

タタタタ。

裸足になり足音を消そうとしても、赤虎は尋常ならぬ大男である。このため、どうしても人が動く気配を隠せない。

赤虎に背中を向けていた一人が、この物音に気づき、後ろを振り向いた。

「何だ?」

ぐしゃり。

赤虎がその男の頭を鉈で力任せに殴り付ける。この一撃で、男の頭骨は右目の辺りまで二つに裂けた。

「わ」

他の二人が眼を醒ました。

赤虎は横っ飛びに跳躍し、一人の首根っこを叩き割る。

赤虎はすぐさま振り返り、残りの一人を足で蹴倒した。

「あちちち」

賊が倒れ込んだのは、燃え盛る焚火の上である。

赤虎は先に倒した男の手槍を拾い、焚火から転がり出た賊の腹をひと突きにした。

敵を倒し終えたところで、赤虎は村人に声を掛ける。

「よし。皆すぐに立て。急いで逃げるぞ」

しかし、誰1人動き出す者はない。

それもその筈で、四人は両手両足を固く縛られていたのだった。

赤虎はすぐさま厳徹を呼んだ。

「厳徹!こっちに来い。この者たちの縄を解け!」

男児が走り寄ってくる。

「縄を解いたら、直ちに皆で里に下りるのだ。すぐにこいつらの仲間が来る。もはや寸時の猶予もないからな」

「赤虎は?」

「俺はこの峠の上を見て参る。やつらの根城がどうなっているかを確かめるためだ」

「分かった」

厳徹のこの返事を、赤虎は己の背中で聞いた。

野猿峠の頂は、坂道をさらに三丁上った所にある。

(三次のねぐらはおそらく峠の向こう側にある。頂上を越えた辺りで、その様子が見えてくる筈だ。)

雲の合間(あいま)から再び月が出て、峠全体を照らし出していた。

赤虎が坂を上って行くと、唐突に鳥居のような形をした櫓が見えてきた。

丸太を組み、二層構造の櫓を立てていたので、ちょうどそれが神社の鳥居に見えたのだ。

櫓に人の気配はない。

赤虎はその櫓の間近まで近寄った。

月明かりの下、櫓の全貌が明らかになった。

「何だ、これは!」

櫓の上の二段の棚には、人の生首が横に並べられていたのだ。

端の方から数えてみると、頭の数はざっと三十から四十に及んでいる。その一部は既に白骨と化し、髑髏に変じていた。

大半の生首は年寄りのものだが、中には若い男や女子どものものも混じっていた。

赤虎は櫓の真下まで進んでみた。

太い柱は、やはり鳥居と同じく、左右に二本建てられている。

後ろ側には支柱が伸びて、その二本の柱を支えている。

櫓の周りには、あきれるほど沢山の人骨が散らばっていた。

「これは・・・」

骨には削ったような痕がいくつも付いている。まるで獣ががりがりと齧ったような噛み痕であった。

「そうか。合点が行ったぞ。三次らは屍を刻んで、猿どもに餌として与えているのだ」

猿の三次は猿たちを餌付けしている。

三次が猿に与えていた餌は、自分たちが襲った村人の屍肉だったのだ。

猿は草木や果実だけでなく肉も食う。

しかし、屍に頭が付いたままだと、その頭を怖れて食い付かない。

猿にも幾らかは人のような心があるからである。

このため三次一味は、事前に屍の首を切り落とし、胴体を分断して猿たちに与えていた。

こうすれば、飢えた猿には格好の餌となる。

ここに櫓を建て、その櫓の上に生首を配置したのは、首を怖れる猿たちを脅し、言うことを聞かせる為であろう。

「あるいは、里の者に対する警告か。ここには近づくな、ここに入れば同じような目に遭わす、という意を表しているつもりだな」

野猿峠はこの地方随一の難所で、普段から滅多に人が入らない。

三次は、さらに人を遠ざけることで、己の地盤を固めようとしているのだ。

(『ひと度、この先に進めば、お前たちは地獄を見るぞ』、と示しておるのだ。その意を示すために、この櫓は地獄の門を模しているのだ。ううむ。なんと非道な輩だろう。)

ただ己の欲を満たすために人を攫い、売り飛ばして金を得る。それだけなら、ここまで残虐な振る舞いははしない。

櫓に並んだ獄門首を見て、赤虎は「三次の腹の内には、目先の欲より大きくどす黒い野心がある」と感じ取った。

「猿の三次は、いずれこの天下の隅々まで悪行を布(し)き、己がその頂点に君臨する腹積もりなのだ」

すなわち、三次はこの世に地獄界を模した国を作り、己がその盟主となろうとしているのだ。

赤虎は首を軽く横に振り、首の関節をかくかくと鳴らした。

「どうやら、三次の悪行を、このまま見過ごす訳には行かなくなってきたな」

この時、背後から叫び声が上がった。

声はかなり遠くから聞こえる。

「きゃあ」

赤虎は、先ほど来た道を振り返った。

その叫び声は一里先から聞こえて来る。

切れ切れに聞こえる声には、子どもの声も混じっていた。

「あかとらああ・・・」

(う。あれは厳徹の声だ。)

赤虎は急いで走り出し、坂道を駆け下りた。

走る途中で、赤虎は背中に背負った刀を抜いていた。

つい先ほど三人の賊を倒した時に、その賊の刀を拾ってあったのだ。

元の焚火の所まで駆け戻ると、火の傍に七八人の賊が立っていた。

その後方には、再び縄で縛られた村人たちがいる。

「赤虎!俺はここだよ」

縛られた村人の中に、厳徹が混じっていた。

その声を聞き咎め、賊の一人が振り返って赤虎の方を向いた。

「赤虎だと・・・」

男はゆっくりと足を踏み出し、赤虎の前に立ちはだかる。

「きさまが噂に聞く毘沙門党の赤虎か。この奥州で一番の大盗賊なそうだの。なるほど。わしの手下を殺したのはきさまだったか。手下どもがあっさりと殺されておるので、一体どうしてこうなったのかと不審に思っておったところだ」

男は油断なく身構えつつ、手槍を赤虎に向けている。

赤虎の方も刀を青眼に構えた。

「お前が猿の三次か。ついさっき、お前が晒した獄門首を見たぞ。随分と非道な所業だな」

三次がせせら笑う。

「ふん。どれ、その天下一の赤虎さまがどれ程のものか、技量を確かめてやろう」

猿の三次は前の年まで、出羽中を荒らし回っていた賊である。

このため戦闘には手慣れていた。

赤虎に瞬時も考える隙を与えず、三次は槍を繰り出して来た。

三次が「シャア」と掛け声を発しながら、槍を突き出す。

赤虎は寸でのところで身をかわし、辛うじてそれを避けた。

赤虎は三歩後ろに下がり刀を抜くと、再びそれを青眼に構えた。

すかさず三次の手下どもが赤虎の周囲を取り囲む。

(敵は八人か。一人ひとりに長く掛かっていると、さすがに俺の方が不利になるな。)

そこで赤虎は突然、三次に背中を向け、己の真後ろにいた賊の足を刀で払った。

「うわあ」

その手下が地べたに転がった。

これで包囲の一角が崩れた。その隙に、赤虎は坂下の方に走り出した。

手下たちが慌てて赤虎を追い駆ける。

「おい待て。逃げるか。この野郎」

十五歩走った所で、赤虎はくるりと振り返り、逆方向に戻って来た。

手下たちは赤虎を追い駆けようとしていたので、態勢が崩ればらばらである。

そこを急襲し、赤虎は続けざまに二人を倒した。

「ぎゃあ」

赤虎は手下の一人の腕を切り落とした。もう一人のことは、腹を一文字に切り裂いた。

手下が二三歩前に歩んだところで、腸が腹から飛び出した。

赤虎は休むことなく走り、今度は三次目掛けて、大上段に刀を振り下ろした。

三次が手槍を上げ、赤虎の刀を受け止める。

がきん、という音が周囲に木霊(こだま)した。

赤虎は三次と合わせた刀に力を込める。

三次がそれを堪(こら)えようと力を入れ返したその一瞬に、赤虎はふっと刃先を外した。

これで三次は前のめりとなり、一歩二歩と足を前に踏み出した。

その隙に、赤虎は後ろ腰に差してあった鉈を左手で引き抜いた。

赤虎が右手の刀をもう一度振るおうとすると、三次がそれを防ぐために手槍を上に上げた。

最初の赤虎の動きは「誘い」で、狙っていたのは、左からの一撃である。

赤虎は左手の鉈を三次の太腿に飛ばす。

三次はその鉈を避けようとしたが、逃れ切れず、腿に大きな傷を負った。

「痛てて。畜生」

三次は右足を引き摺りながら、後ろに下がる。

「半蔵!半蔵!こっちへ来い」

三次が叫ぶと、道の奥の暗がりから、大男が姿を現した。

のっそりと現れた男は、見上げる程の上背である。おそらくは六尺を三四寸超える身の丈であろう。体躯もがっしりしており、三十貫を超えていそうな体つきであった。

「楠の半蔵とやらはきさまか」

赤虎も半蔵と同様、六尺を超える上背を持つ。

(これ程の背丈を持つ者はざらにはおらぬ。なるほど。俺が沖屋で間違えられた訳だ。)

しかし、上から下まで眺め渡してみたが、半蔵は図体が大きいだけで、如何にも愚鈍な男に見える。 (続く)

獄門峠(3)攫われた村人たち(その2) 2025/06/11公開 NEW!!

「こりゃまた情けのう話だな」

赤虎の呟きを、大男が聞き咎めた。

「何だ。一体何が情けないのと申すのだ」

ここで赤虎は思い切り顔をしかめて見せた。

「俺はこの近くの宿場でお前と間違われたのだ。何の因果で、こんな醜悪な猪面(づら)の男と間違われたかと思うてな。それが情けのうてならんのだ」

たちまち半蔵の顔が上気した。

「何だと・・・」

半蔵は怒り、右手に抱えていた錫杖を持ち上げ、赤虎に振るって来た。

見た目は錫杖だが、常人の持つそれの二倍の太さもある鉄の棒である。

「ぶん」と大きな音を立て、鉄棒が赤虎の体を掠(かす)めた。

「おっと」

間を置かず、再び錫杖が振り回される。

「こりゃまた」

赤虎は上半身を仰け反らせて、その一撃をかわした。

赤虎は相手の錫杖をかわしながら、この大男をどうやって倒そうかと考えた。

(腕力は尋常ならぬ程だが、この様子ではおそらくこやつは知恵が足りぬ。こやつの思いも寄らぬ動きをすれば、そこに隙が生まれるだろう。)

右に左に動き、錫杖を避けていた赤虎だが、頃合いを見て、一旦、半蔵に向き直った。

「楠の半蔵。お前は聞きしに勝る怪力だな。ほとほと畏れ入った。俺はきさまには到底敵わぬから、ここは逃げる事にする」

赤虎はくるりと背中を向けて走り出す。

奇しくも、最初に手下たちを騙した戦法とまったく同じ手口である。

やはり半蔵も赤虎を追い駆けようとした。

「こら、待て!」

どかどかと足音を立て、半蔵が走り出す。

この時、猿の三次は、二人の五間後方に下がって情勢を見ていた。

三次は赤虎を追い駆けようとする半蔵の姿を目にし、すかさず声を上げた。

「半蔵。気を付けろ!深追いするな」

しかし、既に全速力で走り出していた半蔵は止まらない。赤虎を捕まえようと、一心不乱に後を追った。

三次はそれを見て、手下の一人を呼び寄せる。

「念のためあれを連れて来い。急げよ」

手下は頷き、直ちに峠の先に姿を消した。

赤虎は二十間走った所で歩調を緩め、敢えて半蔵を己の背後に引き寄せた。

後ろを充分に引き付けながら、手ごろな木を探す。すると、すぐ間近に、人の腰くらいの高さの所で二股に分かれた松の木があった。

赤虎はその松の木に走り寄り、枝分かれに右足を掛け、斜め後ろに跳躍した。

半蔵の方は、目の前に赤虎の背中が見え、今にも手が届きそうなので、それより前には気が回らない。

前にいたはずの赤虎が瞬時に消え失せ、突然松の幹が現れた。半蔵は大男なので急には止まれず、そのまま松の木に激突した。

「ごん」と鈍い音がして、半蔵が地面に倒れる。

赤虎はすぐさま半蔵に跳び寄り、刀の先で半蔵の右後ろ腰を突き刺した。

「うっ」と半蔵が呻く。

赤虎はその半蔵の首筋に刀の刃を当てた。

「楠の半蔵」

赤虎の呼び掛けに、半蔵が視線を上げる。

「今俺が刺したのはきさまの腎だ。急所ゆえ、もはやぬしは容易に動けまい。だが、幸いな事に腎の臓は二つある。左側にもあるからな」

「ううう・・・」

「さて、きさまには三つのうちどれかを選んで貰おう。俺がきさまを離したら、きさまはこの地から姿を消し、二度と奥州には戻らぬ。これが一つ目だ。二つ目は、俺に左側の腎も突き刺される。そうなれば、きさまはこれから半月の間苦しみ抜いて死ぬだろう。三つ目は、今ここで俺に首を刈られ、苦しまずに死ぬ。きさまはこのうちどれを選ぶのだ?半蔵」

半蔵の両眼が丸くなる。

「半蔵。口が利けぬか。なら指で示せ。ぬしは三つのうち幾つ目を選ぶのだ?」

赤虎が半蔵の首筋に当てた刀に力を込めると、半蔵は大慌てで右手の人指し指を上に向けて立てた。

「よし半蔵。ならばぬしの命は助けてやる。だが、その言葉の証(あかし)は貰うぞ」

赤虎は半蔵の首から刀をゆっくりと離しながら、左の耳朶を削ぎ取った。

「ぎゃあ!」

半蔵は耳を押さえながら、赤虎から身を離す。

赤虎は半蔵が自分の方を見るのを待ち、「早く行け」とばかりに顎をしゃくった。

半蔵は重傷を得ていた筈だが、しかし、大急ぎで体を起こし、坂の下の方に走り去った。

半蔵が姿を消すのとほぼ同時に、三次たちがその場に着いた。

三次は走り去る半蔵の姿を目にし、思わず声を上げた。

「半蔵!どこに行く」

赤虎が「ふっ」と笑いをこぼした。

「猿の三次。半蔵は主のぬしを見限って逃げたようだぞ。どうやら手下たちは、お前の事を心底から慕ってはおらぬようだな」

赤虎は三次の手下をぐるっと見回す。

赤虎が敢えて半蔵を逃がしたのは、残りの手下たちにそれを見せ、戦意を喪失させるためであった。

三次がすぐさま腹を立てた。

「何だと。ちっ。半蔵のやつめ。でかい図体の割にはだらしがない」

周りにいた手下たちは、自分たちが頼みとしていた半蔵があっさりと負けたので、少なからず動揺し、互いに顔を見合わせた。

これを赤虎は見逃さない。すかさず、横っ飛びに跳び、三次の左にいた手下の一人を切り捨てる。

そのまま赤虎は休むことなく左右に走り、続けざまに三人の賊を倒した。

残りは三次を含め三人である。

「猿の三次。ぬしが仕立てた獄門を、此度はぬし自身が潜(くぐ)り、地獄に赴くがよい」

赤虎は刀を振りかざして、大見得を切った。

その言葉を聞いて、三次が呻いた。

「くっ。糞」

この時、突如として、藪の中から恐ろしく大きな咆哮が轟いた。

「グワアッ」

大地をも揺るがすような轟き声である。

「何だ?」

その声のした方に、赤虎が視線を向ける。

がさがさと藪が掻き分けられると、その間から出て来たのは、尋常ならぬ大きさの大猿であった。

身の丈はおよそ八尺。さらに全身が銀色の毛で覆われていた。

銀毛の間から覗く二つの眼は、ぎらぎらと赤く光っている。

その姿を見て、三次の様相が一変した。

先程までとはうって変わり、その顔つきに余裕の色が現れたのだ。

「ようやく来たか、閻(えん)羅(ら)王」

大猿の両隣には、三次の手下二人がいる。

松明の火を左右からかざして、この大猿を操っていた。

「閻羅王だと。なるほどな」

閻羅王は別名で「閻魔大王」とも言ばれる地獄の盟主である。三次は自らの力を象徴する存在として、この大猿を位置づけていたのだった。

さすがの赤虎も相手が獣では勝手が違う。

(ううむ、この大猿を一体どうやって倒すべきなのか。)

少し戦法を考える暇が必要であった。

そこで、赤虎はひとまず三次の方に向き直った。

「猿の三次。これは畏れ入った。こんな大猿をぬしはどこから連れて来たのだ」

三次の顔には薄ら笑いが浮かんでいた。

「ふん。この閻羅王は、赤子の頃からわしが手塩にかけて育てた猿だ」

「なぜ斯様に大きくなったのだ。とても他の猿と同じとは思えぬ」

「なに。この猿のふた親は、天竺のさらに南方から連れて来られたのだ。見世物として明国を経て、この日の本に運ばれた。先祖返りか何かは知らぬが、こやつの代になり、突然体の大きさが二倍になったのだ。この国の水が合ったのか、あるいはそれとは逆にまるで合わなかったが為にこんな事になったのだろう。米沢にいた頃は子猿であったが、二年近く経つうちに、あれよあれよと大きくなった。今はこれこの通り、大猩々(しょうじょう)となっておる」

「この大猿を操って、野猿の群れを手に入れたという訳か」

「ふん。強き者が主となるのは、人も猿も同じこと。さあ、お喋りにはもう飽きたぞ。赤虎。 この辺でぬしをあの世に送ってやろう」

ここで三次が手下に目配せをする。

手下二人は松明を掲げ、大猩々をけしかけた。

「行け、閻羅王。この男を倒すのだ」

「戦え、閻羅王」

火に追い立てられ、大猿が前に歩み出る。

(畜生とて、体は骨と肉で出来ている。刀でこいつの腕を断ち切ってしまう手だな。)

赤虎は刀を下段に構え、猿が近づくのを待ち構えた。飛び掛かって来た時に、刃先を撥ね上げ、腕を断つ心積もりであった。

「グワアッ!」

大猿が襲い掛かる。

その瞬間を見計らい、赤虎は刀を振り上げた。

がきん。

「なに?」

赤虎の繰り出した刀の刃は、猿の腕で止められた。

それもその筈で、猿の腕には鉄甲の腕当てが巻かれていたのである。

すかさず三次が赤虎を嘲笑する。

「はっはっは。愚か者め。侍と戦うための支度はさせておるわな」

獣の動きは図体の割には敏捷で、赤虎が構え直す暇はなかった。

大猿は赤虎に飛びつくと、首根っこを摑まえ、そのまま赤虎を遠くに放り捨てた。

赤虎は五六間も宙を飛び、松の大樹の幹に体を打ち当てた。

「ぐっ」

赤虎は真っ逆さまに頭から地面に落ちる。

あまりの衝撃に、息を吐くこともかなわない。

「閻羅王。念のためもう一度だ。こいつは手強いからな」

三次の言葉に手下が松明を振り、再び大猿が赤虎を掴む。

「シャアッ」

大猿は山側とは反対の側、すなわち崖の先に赤虎を放り捨てた。

崖の下は真っ暗な谷底である。

赤虎は長々と宙を飛び、崖の下、漆黒の闇の中に姿を消した。

ここで三次が手下を叱りつけた。

「馬鹿者。何故にそっちに捨てさせるのだ。あやつの生死を確かめられんではないか」

その後、三次は赤虎が消えた崖の下を覗き込んだ。

「先がどれほど深いか判らぬ程真っ暗だ。まあ、ここから落ちて、生きておられるやつなどおるまいな」

三次は崖に背を向けて、道の方に足を向けた。

「よし。もう行くぞ。閻羅王は山に連れて行け」

「へい」「へい」

手下二人が松明を振り立てる。松明に追われると、大猿の興奮は、冷めるどころかさらに増した。

「ブワーッ」

大猿は手下の一人を掴むと、先ほどの赤虎とまったく同じ様に崖の下に放り捨てた。

ここで三次がため息を吐く。

「いやはや。お前たちは何をやっておるのだ。今度は追い立てるのではなく宥(なだ)めるのだ。加減を考えよ。この馬鹿者ども」

手下から松明を受け取ると、三次は大猿から少し離れ、この猿の息が落ち着くのを待った。 (続く)

(注釈)「一里」:北奥地方のこの時代の一里は、およそ六百米から七百米である。

「こりゃまた情けのう話だな」

赤虎の呟きを、大男が聞き咎めた。

「何だ。一体何が情けないのと申すのだ」

ここで赤虎は思い切り顔をしかめて見せた。

「俺はこの近くの宿場でお前と間違われたのだ。何の因果で、こんな醜悪な猪面(づら)の男と間違われたかと思うてな。それが情けのうてならんのだ」

たちまち半蔵の顔が上気した。

「何だと・・・」

半蔵は怒り、右手に抱えていた錫杖を持ち上げ、赤虎に振るって来た。

見た目は錫杖だが、常人の持つそれの二倍の太さもある鉄の棒である。

「ぶん」と大きな音を立て、鉄棒が赤虎の体を掠(かす)めた。

「おっと」

間を置かず、再び錫杖が振り回される。

「こりゃまた」

赤虎は上半身を仰け反らせて、その一撃をかわした。

赤虎は相手の錫杖をかわしながら、この大男をどうやって倒そうかと考えた。

(腕力は尋常ならぬ程だが、この様子ではおそらくこやつは知恵が足りぬ。こやつの思いも寄らぬ動きをすれば、そこに隙が生まれるだろう。)

右に左に動き、錫杖を避けていた赤虎だが、頃合いを見て、一旦、半蔵に向き直った。

「楠の半蔵。お前は聞きしに勝る怪力だな。ほとほと畏れ入った。俺はきさまには到底敵わぬから、ここは逃げる事にする」

赤虎はくるりと背中を向けて走り出す。

奇しくも、最初に手下たちを騙した戦法とまったく同じ手口である。

やはり半蔵も赤虎を追い駆けようとした。

「こら、待て!」

どかどかと足音を立て、半蔵が走り出す。

この時、猿の三次は、二人の五間後方に下がって情勢を見ていた。

三次は赤虎を追い駆けようとする半蔵の姿を目にし、すかさず声を上げた。

「半蔵。気を付けろ!深追いするな」

しかし、既に全速力で走り出していた半蔵は止まらない。赤虎を捕まえようと、一心不乱に後を追った。

三次はそれを見て、手下の一人を呼び寄せる。

「念のためあれを連れて来い。急げよ」

手下は頷き、直ちに峠の先に姿を消した。

赤虎は二十間走った所で歩調を緩め、敢えて半蔵を己の背後に引き寄せた。

後ろを充分に引き付けながら、手ごろな木を探す。すると、すぐ間近に、人の腰くらいの高さの所で二股に分かれた松の木があった。

赤虎はその松の木に走り寄り、枝分かれに右足を掛け、斜め後ろに跳躍した。

半蔵の方は、目の前に赤虎の背中が見え、今にも手が届きそうなので、それより前には気が回らない。

前にいたはずの赤虎が瞬時に消え失せ、突然松の幹が現れた。半蔵は大男なので急には止まれず、そのまま松の木に激突した。

「ごん」と鈍い音がして、半蔵が地面に倒れる。

赤虎はすぐさま半蔵に跳び寄り、刀の先で半蔵の右後ろ腰を突き刺した。

「うっ」と半蔵が呻く。

赤虎はその半蔵の首筋に刀の刃を当てた。

「楠の半蔵」

赤虎の呼び掛けに、半蔵が視線を上げる。

「今俺が刺したのはきさまの腎だ。急所ゆえ、もはやぬしは容易に動けまい。だが、幸いな事に腎の臓は二つある。左側にもあるからな」

「ううう・・・」

「さて、きさまには三つのうちどれかを選んで貰おう。俺がきさまを離したら、きさまはこの地から姿を消し、二度と奥州には戻らぬ。これが一つ目だ。二つ目は、俺に左側の腎も突き刺される。そうなれば、きさまはこれから半月の間苦しみ抜いて死ぬだろう。三つ目は、今ここで俺に首を刈られ、苦しまずに死ぬ。きさまはこのうちどれを選ぶのだ?半蔵」

半蔵の両眼が丸くなる。

「半蔵。口が利けぬか。なら指で示せ。ぬしは三つのうち幾つ目を選ぶのだ?」

赤虎が半蔵の首筋に当てた刀に力を込めると、半蔵は大慌てで右手の人指し指を上に向けて立てた。

「よし半蔵。ならばぬしの命は助けてやる。だが、その言葉の証(あかし)は貰うぞ」

赤虎は半蔵の首から刀をゆっくりと離しながら、左の耳朶を削ぎ取った。

「ぎゃあ!」

半蔵は耳を押さえながら、赤虎から身を離す。

赤虎は半蔵が自分の方を見るのを待ち、「早く行け」とばかりに顎をしゃくった。

半蔵は重傷を得ていた筈だが、しかし、大急ぎで体を起こし、坂の下の方に走り去った。

半蔵が姿を消すのとほぼ同時に、三次たちがその場に着いた。

三次は走り去る半蔵の姿を目にし、思わず声を上げた。

「半蔵!どこに行く」

赤虎が「ふっ」と笑いをこぼした。

「猿の三次。半蔵は主のぬしを見限って逃げたようだぞ。どうやら手下たちは、お前の事を心底から慕ってはおらぬようだな」

赤虎は三次の手下をぐるっと見回す。

赤虎が敢えて半蔵を逃がしたのは、残りの手下たちにそれを見せ、戦意を喪失させるためであった。

三次がすぐさま腹を立てた。

「何だと。ちっ。半蔵のやつめ。でかい図体の割にはだらしがない」

周りにいた手下たちは、自分たちが頼みとしていた半蔵があっさりと負けたので、少なからず動揺し、互いに顔を見合わせた。

これを赤虎は見逃さない。すかさず、横っ飛びに跳び、三次の左にいた手下の一人を切り捨てる。

そのまま赤虎は休むことなく左右に走り、続けざまに三人の賊を倒した。

残りは三次を含め三人である。

「猿の三次。ぬしが仕立てた獄門を、此度はぬし自身が潜(くぐ)り、地獄に赴くがよい」

赤虎は刀を振りかざして、大見得を切った。

その言葉を聞いて、三次が呻いた。

「くっ。糞」

この時、突如として、藪の中から恐ろしく大きな咆哮が轟いた。

「グワアッ」

大地をも揺るがすような轟き声である。

「何だ?」

その声のした方に、赤虎が視線を向ける。

がさがさと藪が掻き分けられると、その間から出て来たのは、尋常ならぬ大きさの大猿であった。

身の丈はおよそ八尺。さらに全身が銀色の毛で覆われていた。

銀毛の間から覗く二つの眼は、ぎらぎらと赤く光っている。

その姿を見て、三次の様相が一変した。

先程までとはうって変わり、その顔つきに余裕の色が現れたのだ。

「ようやく来たか、閻(えん)羅(ら)王」

大猿の両隣には、三次の手下二人がいる。

松明の火を左右からかざして、この大猿を操っていた。

「閻羅王だと。なるほどな」

閻羅王は別名で「閻魔大王」とも言ばれる地獄の盟主である。三次は自らの力を象徴する存在として、この大猿を位置づけていたのだった。

さすがの赤虎も相手が獣では勝手が違う。

(ううむ、この大猿を一体どうやって倒すべきなのか。)

少し戦法を考える暇が必要であった。

そこで、赤虎はひとまず三次の方に向き直った。

「猿の三次。これは畏れ入った。こんな大猿をぬしはどこから連れて来たのだ」

三次の顔には薄ら笑いが浮かんでいた。

「ふん。この閻羅王は、赤子の頃からわしが手塩にかけて育てた猿だ」

「なぜ斯様に大きくなったのだ。とても他の猿と同じとは思えぬ」

「なに。この猿のふた親は、天竺のさらに南方から連れて来られたのだ。見世物として明国を経て、この日の本に運ばれた。先祖返りか何かは知らぬが、こやつの代になり、突然体の大きさが二倍になったのだ。この国の水が合ったのか、あるいはそれとは逆にまるで合わなかったが為にこんな事になったのだろう。米沢にいた頃は子猿であったが、二年近く経つうちに、あれよあれよと大きくなった。今はこれこの通り、大猩々(しょうじょう)となっておる」

「この大猿を操って、野猿の群れを手に入れたという訳か」

「ふん。強き者が主となるのは、人も猿も同じこと。さあ、お喋りにはもう飽きたぞ。赤虎。 この辺でぬしをあの世に送ってやろう」

ここで三次が手下に目配せをする。

手下二人は松明を掲げ、大猩々をけしかけた。

「行け、閻羅王。この男を倒すのだ」

「戦え、閻羅王」

火に追い立てられ、大猿が前に歩み出る。

(畜生とて、体は骨と肉で出来ている。刀でこいつの腕を断ち切ってしまう手だな。)

赤虎は刀を下段に構え、猿が近づくのを待ち構えた。飛び掛かって来た時に、刃先を撥ね上げ、腕を断つ心積もりであった。

「グワアッ!」

大猿が襲い掛かる。

その瞬間を見計らい、赤虎は刀を振り上げた。

がきん。

「なに?」

赤虎の繰り出した刀の刃は、猿の腕で止められた。

それもその筈で、猿の腕には鉄甲の腕当てが巻かれていたのである。

すかさず三次が赤虎を嘲笑する。

「はっはっは。愚か者め。侍と戦うための支度はさせておるわな」

獣の動きは図体の割には敏捷で、赤虎が構え直す暇はなかった。

大猿は赤虎に飛びつくと、首根っこを摑まえ、そのまま赤虎を遠くに放り捨てた。

赤虎は五六間も宙を飛び、松の大樹の幹に体を打ち当てた。

「ぐっ」

赤虎は真っ逆さまに頭から地面に落ちる。

あまりの衝撃に、息を吐くこともかなわない。

「閻羅王。念のためもう一度だ。こいつは手強いからな」

三次の言葉に手下が松明を振り、再び大猿が赤虎を掴む。

「シャアッ」

大猿は山側とは反対の側、すなわち崖の先に赤虎を放り捨てた。

崖の下は真っ暗な谷底である。

赤虎は長々と宙を飛び、崖の下、漆黒の闇の中に姿を消した。

ここで三次が手下を叱りつけた。

「馬鹿者。何故にそっちに捨てさせるのだ。あやつの生死を確かめられんではないか」

その後、三次は赤虎が消えた崖の下を覗き込んだ。

「先がどれほど深いか判らぬ程真っ暗だ。まあ、ここから落ちて、生きておられるやつなどおるまいな」

三次は崖に背を向けて、道の方に足を向けた。

「よし。もう行くぞ。閻羅王は山に連れて行け」

「へい」「へい」

手下二人が松明を振り立てる。松明に追われると、大猿の興奮は、冷めるどころかさらに増した。

「ブワーッ」

大猿は手下の一人を掴むと、先ほどの赤虎とまったく同じ様に崖の下に放り捨てた。

ここで三次がため息を吐く。

「いやはや。お前たちは何をやっておるのだ。今度は追い立てるのではなく宥(なだ)めるのだ。加減を考えよ。この馬鹿者ども」

手下から松明を受け取ると、三次は大猿から少し離れ、この猿の息が落ち着くのを待った。 (続く)

(注釈)「一里」:北奥地方のこの時代の一里は、およそ六百米から七百米である。

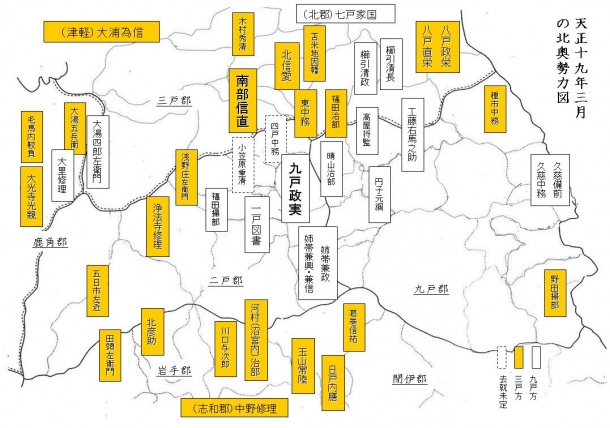

天正19年3月時点の諸候配置図

.